- '장기 침체의 나라' 日 엔화는 왜 초안전자산인가 - 이데일리 - 2018.02.20

http://v.media.daum.net/v/20180220050537185?rcmd=rn

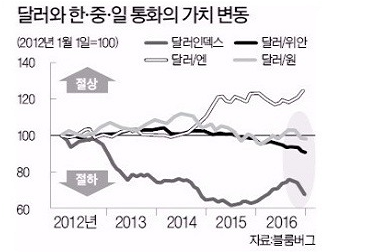

미국 환율보고서 이후, 환율 안정성 회복 예상 - 미래에셋대우 - 2017.04.18

미국 재무부 환율 보고서 내용 평가이번에도 환율조작국으로 지정된 국가는 없었지만, ‘America First’ 구호에

걸맞게 환율조작국 3대 요건 중에서 대미 무역흑자 항목이 특히 강조되는 변화가 있었음.

이에, 중국은 앞으로 상당 기간 환율 모니터링 리스트에서 벗어나지 못한 채 미국의 지속적인 무역 공세에

시달리게 되었음. 한국은 대미 무역흑자가 올해 1사분기의 감소 속도를 유지한다면 올해 연간 흑자액이

200억 달러 이하로 떨어질 수 있으며, 이 경우 이르면 2019년에 모니터링 리스트를 벗어날 수 있음.

적어도 2018년 하반기까지는 미국 환율보고서 발표 전후로 환율조작국 지정 이슈가 반복적으로 제기될 상황임.

신흥국 통화 완만한 절상 기조, 원화는 단기 낙폭 회복 후 동조화 예상 신흥국 경기 정상화 기조 하에서 신흥국

통화 가치 회복세는 계속될 전망.다만, 신흥국 통화의 실질실효가치가 장기 평균 수준을 복원한 점

(미국 달러 대비해서는 여전히 큰 폭 저평가), 인플레 기대심리가 정점을 지나는 상황 등을 고려할 때, 그 속도는

상당히 완만해질 것으로 예상됨. 최근 지정학적 리스크 등으로 신흥국 통화 대비 소폭 절하된 원화는 북한 문제의

가변성이 잔존하나, 신흥국 통화와의 동조성을 이내 회복할 전망임.

원화 가치 안정성 회복 예상, 재정정책 변수 잔존한국의 외화건전성 제고로 원화의 변동성은 금융위기 이후

절대적으로 상대적으로 크게 줄었음. 단기적으로 미국 보호무역 공세로 인해 최근 5개월여 기간 동안 원달러

환율 변동성이 컸으나, 이제 점차 안정을 찾아가는 단계에 진입한 것으로 판단됨.

아울러, 트럼플레이션 기대감이 조금 후퇴한 반면, 한국은 재정정책 기대감이 점차 확산되면서 미국과의

중장기 금리 역전 현상이 완화되고 있으며, 이 또한 원화 가치 안정성 제고 및 절상 압력으로 작용하는 상황임.

1. 예상 수준의 미국 환율보고서

갖은 시나리오가 난무했던 미국 재무부 환율보고서는 결국 지난 10월과 대동소이하게 마무리 되었다.

환율조작국으로 지정된 국가는 없었고, 한, 중, 일을 포함하여 대만, 독일, 스위스까지 총 6개국이 환율 관찰 대상

국가(monitoring list)로 유지된 것이다.

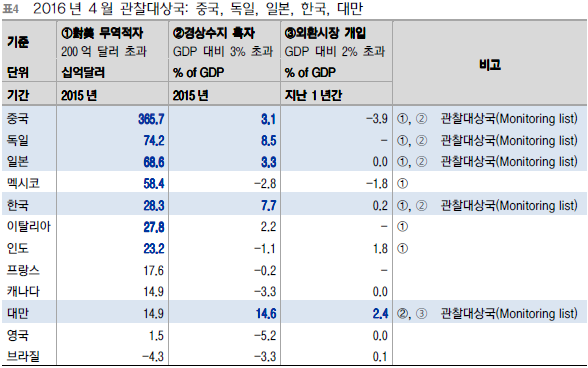

사실, 관련법인 ‘2015년 교역촉진법(Trade Facilitation and Trade Enforcement Act of 2015)’에 명시된

환율조작국 지정 3대 요건에 부합하는 나라는 하나도 없었기 때문에 이 같은 결과는 당연한 것이라 할 수 있다.

중국은 3대 요건 중 한 가지만 부합했을 뿐이지만 ‘과도한 대미 무역흑자’라는 신설 조건, 모니터링 리스트에

등재된 후 ‘최소 두번’ 지정 원칙 때문에 모니터링 리스트에 잔류했다.

여기서, 신설된 ‘과도한 대미 무역흑자’ 조건이라 함은, 3대 요건 중 2가지 이상 부합하지 않더라도 대미

무역흑자가 과도하게 많으면 환율 관찰 대상국으로 등재될 수 있다는 내용이다.

근본적으로,‘America First’라는 구호에 입각한 변화라 할 수 있는데, 이에 따르면 대미 무역흑자가 기준선(

연간 200억 달러)을 15배 이상 초과하는 중국은 앞으로 상당 기간 모니터링 리스트에서 제외될 가능성이 없으며,

따라서 미국의 무역 공세에 지속 시달리게 될 것이다.

참고로, 중국을 제외한 5개 모니터링 리스트 국가들 중에서 가장 먼저 이를 탈피할 수 있는 국가는 대만이다.

대만도 3대 요건 중에서 1개 요건만 부합했다.

지난해 10월에는 대규모 경상수지, 대규모 외환 매수 개입 등 두 가지 요건에 부합하면서 모니터링 리스트에

등재되었는데, 이번 환율보고서에 따르면 2016년 대만의 외환 매수 개입 규모는 GDP 의 1.8% 수준으로

기준선인 2%보다 낮아졌다(직전에는 약 2.2%).

이번에는 ‘최소 두번’ 요건 때문에 등재되었고 다음 10월 보고서에서도 등재될 수밖에 없지만, 지금처럼 외환

매수 개입 강도를 낮게 유지할 경우, 2018년 상반기에는 모니터링 리스트에서 탈피 가능해진다.

나머지 국가들은 당분간 모니터링 리스트를 탈피하기 어려운데, 그나마 가능성이 보이는 국가는 한국이다.

한국은 대미 수출이 부진한 가운데 미국으로부터의 수입이 가파른 증가세를 띠면서 금년 1사분기 대미

무역흑자 규모가 전년동기 대비 약 35% 줄었다.

지난해 연간 대미 무역흑자가 280억 달러였으므로 1사분기와 같은 감소 속도를 유지한다면 올해 연간

흑자액은 185억 달러 수준으로 떨어질 수 있다.

물론, 2017년 대미 무역흑자 규모가 이렇게 준다고 해도 2018년 상반기에 환율 관찰 대상국에서 바로 빠져

나올 수 있는 것은 아니며, 최소 두 번 더 유지된 후인 2019년 상반기가 그것이 가능해지는 가장

이른 시점이 된다.

2. 미국 환율보고서 이후, 환율 안정성 회복 예상

1) 원달러 환율 하락세 재개될 것이미 몇 차례 언급한 바 있지만, 금융위기 극복 이후로 원달러 환율은 미국

환율보고서 발표 전후해서 반복적으로 하락 후 반등하는 계절성을 보여 왔다.

그런데, 올해는 연초부터 환율이 하락세를 띠면서 과거와는 다른 모습을 보였는데, 미국 신정부의 보호무역

공세 때문에 환율보고서 계절성이 조금 앞당겨 반영된 듯하다.

또, 4월에는 예년과 달리 환율이 상승했다.이처럼 과거와 다른 환율 동향을 고려할 때, 과거처럼 5월 원달러 환율

반등 패턴이 재현될 가능성도 말하기 어려워졌다.

오히려, 최근 환율 상승에 기여한 북한 관련 지정학적 리스크가 완화되면서 환율이 하락할 개연성이 좀더

높아 보인다.원화는 신흥국 통화와 같은 방향성을 띠는데, 신흥국 통화의 평균적인 가치는 직전 고점 대비 거의

절하되지 않은 반면, 한국 원화의 달러 대비 가치는 직전 고점 대비 2% 이상 절하되어 상대적으로 큰 조정을

거쳤기 때문이다.

2) 신흥국 통화 절상, 완만한 속도로우리가 지난해 하반기 이후 줄곧 유지하고 있는 신흥국 통화 강세 전망은

신흥국 경기 정상화, 글로벌 경기 반등에 따른 위험선호 회복세가 지속될 것이라는판단에 근거한다.

그리고, 선진국보다 빠른 속도의 신흥국 경기선행지수 회복세, 신흥국 수출입 물량의 완만한 회복세, 브라질을

중심으로 하는 고금리 신흥국의 금리 인하 기조 등, 우리의 판단을 뒷받침하는 변화들이 지속되고 있다.

앞으로 신흥국 통화 절상 속도가 완만해질 것이라는 전망 또한 유지한다. 이유는 크게 세 가지다.

첫째, 신흥국 통화의 저평가 매력이 상당부분 소멸되었다. 중국 위안화를 제외한 신흥국 통화의 평균적인

실질실효 가치가 장기 평균 수준을 복원했기 때문이다.

더욱이, 신흥국 통화 랠리를 주도했던 브라질 헤알, 러시아 루블은 장기 평균 수준을 이미 넘어선 상황으로,

최근 이 두 통화의 신흥국 통화 랠리 주도력이 떨어진 것도 같은 맥락으로 볼 수 있다.

단, 실질실효가치상 저평가 매력도는 이들 신흥국의 인플레가 떨어지면 조금 회복될 여지가 있으며,

현재 흐름은 그런 방향이다.

둘째, 신흥국 통화 실질실효 가치를 높인데 크게 영향을 미친 유로화의 반등이 빠르지 않을 것이다.

현재 중국 제외 신흥국 통화는 미국 달러화 대비로만 보면 상당한 저평가 상황인 반면, 유로화 대비해서는 상당한

고평가 상황으로 추정된다.

신흥국 통화가 달러 대비로 절상될 여지가 있지만, 이 경우에는 유로화 대비 고평가 심화가 부담스럽다.

이런 상황에서 유로화 가치가 조금씩 반등하게 되면 신흥국 통화가 달러 대비 절상될 여지도 그만큼 커지게 될

것인데, 유로화가 빠르게 반등할 가능성은 현재로서는 높지 않다. 경기 여건상 유로화가 달러 대비 반등 가능해

보이나, ECB의 계속되는 양적완화가 유로화 반등을 억제하는 효력을 낼 것이다.

셋째, 중국 공급 조정발 인플레 기대심리의 추가 상승 여력이 줄었다.

연초 다양한 명목 지표들의 회복세가 빨랐던 것이 위험선호 심리 회복에도 상당히 기여한 것으로 판단되는데,

주지하듯이 명목 지표들의 회복에 물량보다는 물가 효과가 컸다.

그런데, 관련해서 중요한 역할을 했던 중국 생산자물가 상승세가 3월 들어서 소폭 꺾이는 변화가 관찰되었다.

중국 정책당국의 공급 통제 기조가 유지되는 상황이기 때문에 중국 생산자물가가 여기서

급락하지는 않을 것이다.

다만, 추가적인 모멘텀이 떨어지기 때문에, 신흥국 통화 강세를 견인하는 힘도 그만큼 위축될 상황에

한 것으로 보인다

.3. 원화 절상도 완만하게금융위기 이후 원화 가치 변동성은 금융위기 전에 비해 절대적으로 상대적으로 모두

낮아졌다. 이는 금융위기 이후 외환보유액의 증가와 단기 외채 축소 노력이 겸비되면서 외화 건전성이

커진 덕분이다. 금융위기 직전 최고 80% 수준이었던 외환보유액 대비 단기 외채 비율은 이제 30% 수준이다.

이러한 변화를 발판으로 한국 신용등급은 AA 등급까지 높아졌다.

신흥국 통화들 중에서는 금융위기 후 변동성이 커진 케이스가 많은 반면, 원화는 이런 이유로 인해 변동성이

낮아지는 결과로 이어졌고, 관리변동 환율체제가 적용되는 위안화 다음으로 원화의 변동성이 낮았다.

지난해 11월 미국 대선 이후 5개월여 동안은 그간의 흐름과 달리 원달러 환율이 다소 높은 수준의

변동성을 띠었다.

주된 이유는 미국 보호무역 관련 불확실성이다. 하지만, 관련 리스크가 향후 상당 기간 잔존하더라도,

트럼프 정책 노선이 조금씩 가시화되어 가는 상황인 점을 감안하면 이로 인한 변동성 확대 위험이

연말연초 같지는 않을 것이다.

마침 한국은 새정부가 들어서는 상황에서 확장적 재정정책 기대감이 높아졌고 국내 경기 판단의 상향 움직임도

조금씩 발생하면서 미국과의 중장기물 금리 역전 현상이 완화되고 있다. 금리차 변화에 따른 채권 자금 이탈

압력이 완화되는 상황인 것이다.

이 또한 환율 안정성을 높이는 가운데 절상 가능성 또한 높이는 변화로 볼 수 있다.

물론, 10월에 가까워지면 미국의 환율 조작국 지정 압박이 다시 변수가 될 수 있을 것이며, 이 때 다시 원화

변동성이 조금 커질 여지는 고려할 수 있겠다.

[실질 원화가치 금융위기 후 최고] 원화, 일본·독일·대만보다 고평가…"환율조작국 지정 근거 약해졌다"

실질실효환율 111.17

지난 1년간 원화 실제가치 2.8% 올라 61개국 중 15위

원화절상의 원인은

저유가로 무역흑자 늘어 EU

·일본 등 통화완화도 영향

4월 미국 환율보고서 발표까지 원화강세 행진 계속될 듯

원화 강세가 경제의 위협 요인으로 떠오르고 있다.

미국 기준금리 인상으로 주요국 통화가치가 하락 압력을 받은 지난 1년간 원화의 실제 가치는 오히려 올랐다.

절상폭은 주요 61개국 가운데 15번째로 크다. 전문가들은 미국이 한국 등 대미흑자국을 ‘환율조작국’으로 지정할

경우 원화가 더 절상될 것으로 전망했다.

가뜩이나 부진한 수출에 악재로 꼽힌다.

위안·엔보다 비싸진 원화

19일 국제결제은행(BIS)이 발표한 한국의 실질실효환율(REER)은 111.17로 전년 동월(108.11)보다 2.8% 올랐다.

2010년 100을 기준으로 봤을 때 지난 6년간 원화의 실제 가치가 11.17% 오른 셈이다.

실질실효환율은 각국의 물가와 교역 흐름을 감안해 각국 통화가 얼마나 절상 또는 절하됐나 보여준다.

지난달 원·달러 환율은 달러당 평균 1182원20전으로 전년 동월(1203원80전)에 비해 21원60전 하락했다.

미국 달러와 비교하면 원화가치가 1.8% 올랐다. 실질실효환율로 계산한 원화 절상률이 2.8%로 더 높은 것은 비교

대상이 61개국으로 많기 때문이다.

같은 기간 원화보다 저평가된 통화가 많았다는 의미다.

실제로 원화 절상률은 베네수엘라(58.4%) 러시아(36.2%) 브라질(30.7%) 등에 이어 61개국 가운데

15번째로 높았다.

이 기간 중국(-4.9%) 독일(-0.6%)의 통화가치는 하락했고 일본 엔화(2.0%)의 절상률은 한국보다 낮았다.

불황형 흑자가 문제

원화가치를 고평가로 이끈 것은 경상 흑자다.

2년 넘게 저유가가 이어지자 석유제품 수입이 많은 한국은 무역흑자가 계속됐다.

지난해 경상수지 흑자는 986억7000만달러로 역대 두 번째를 기록했다.

내수 부진으로 수입이 줄어든 데 따른 ‘불황형 흑자’다.

저출산 고령화로 가계가 지출을 줄이고 있어 이 같은 흑자가 이어질 것이라는 전망이 많다.

금융위기 이후 주요국이 금융완화 정책을 쓰면서 원화의 상대적 가치는 더 올랐다.

일본 엔화의 실질실효환율은 아베 신조 정부의 막대한 돈풀기 정책으로 2010년 대비 24% 급락했다.

유럽중앙은행(ECB)의 양적완화로 독일의 통화가치는 6.1% 절하됐다.

원화 강세는 수출기업의 경쟁력을 떨어뜨리는 요인으로 꼽힌다. 하지만 외환당국도 뾰족한 수가 없다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 중국 일본 독일 등에 대해 ‘수출을 위해 자국 통화가치를 의도적으로 떨어뜨린다

(환율 조작)’며 비난하고 있다.

대미 흑자를 내는 한국에도 불똥이 튈 수 있다는 우려가 나온다.

정부 ‘환율조작 근거 없다’

당장 오는 4월 미국 재무부가 발표하는 환율보고서에서 한국이 환율조작국으로 지정될지가 초미의 관심사다.

작년 10월 환율보고서는 한국을 포함해 중국 독일 일본 대만 스위스 6개국을 ‘관찰대상국’으로 올려놨다.

강중구 LG경제연구원 연구위원은 “트럼프 정부의 파격적인 행보를 감안할 때 관련 제재를 강화할 가능성도

있다”며 “4월 환율보고서 작성 전까지는 당국의 시장 개입이 쉽지 않을 것”

이라고 내다봤다. 최근 원화 강세에 이 같은 관측 또한 반영됐다는 분석이다.

정부는 환율조작국으로 지정될 가능성을 낮게 보고 있다.

BIS가 분석한 한국의 실질실효환율이 오히려 상승했다는 점은 중요한 근거다.

전문가들은 4월을 어떻게 넘기느냐가 환율 방향을 결정할 것으로 보고 있다.

박형중 대신증권 연구위원은 “1분기 미국의 보호무역주의 강화로

원화 강세가 불가피했지만 2분기엔 미 기준금리 인상으로 약세로 돌아설 가능성이 있다”고 말했다.

■ 실질실효환율

교역 상대국과의 교역량과 물가변동을 반영해 한 나라의 화폐가 상대국 화폐에 비해 실질적으로 어느 정도의

구매력을 갖고 있는지를 보여주는 환율.

외국 돈에 대한 우리나라 돈의 상대가치를 보여주는 ‘명목환율’과는 다른 개념이다.

실질실효환율이 100 이상이면 자국 통화가 고평가됐다는 의미다. - 한국경제-2017.02.19-김유미 기자

환율전쟁] 한국 조작국 지정 가능성은?

현행 미국 '교역촉진법'상 해당하지 않아 확률 작아

미국이 법 개정 등 '강수' 둘 가능성은 예의주시해야

(서울=연합뉴스) 노재현 기자 = 미국발 '환율전쟁'에 대한 우려가 커지면서 한국이 이른바

'환율조작국'에 지정될 가능성에 금융·외환시장이 촉각을 세우고 있다.

지난달 도널드 트럼프 미국 대통령이 취임하고 나서 보호무역주의 정책에 강한 의지를 보이고 있기 때문이다.

일단 우리나라가 미국에 의해 환율조작국으로 지정될 가능성은 그리 크지 않다는 게 대체적인 관측이다.

유일호 부총리 겸 기획재정부 장관도 지난 9일 국회에서 열린 경제 분야 대정부질문에서 "환율조작국 지정 가능성은

현재로써는 낮다"고 말했다.

트럼프 행정부에서 아직 한국의 환율 정책에 대한 직접적인 불만은 나오지 않고 있다.

현행 미국 법률을 따져봐도 우리나라가 환율조작국 요건에 해당한다고 보기 어렵다.

미국 재무부는 작년 4월과 10월 보고서에서 한국을 환율 조작에 관한 '관찰대상국'으로만 분류했다.

미국이 2015년 제정한 교역촉진법(베넷-해치-카퍼법·BHC법)에는 환율조작국과 비슷한 개념으로 인식되는

'심층분석대상국' 요건이 명시됐다.

연간 200억 달러 이상의 대미 무역흑자, 국내총생산(GDP) 대비 3%를 초과한 경상수지 흑자, GDP 대비 2% 초과의

달러 매수 개입 등 3가지 기준을 모두 충족해야 한다.

우리나라는 대미 무역흑자나 GDP 대비 경상수지 흑자 규모 등 2가지 조건은 해당한다.

그러나 정부가 외환시장의 변동성이 컸을 때 달러화 매수 또는 매도로 양방향에서 미세조정을 해왔기 때문에

심층분석대상국 지정을 피할 수 있었다.

올해 4월 미국 재무부의 보고서에서도 비슷한 결론이 나올 수 있다.

우리나라는 지난해 경상수지 흑자는 GDP의 약 7% 수준이고 대미 경상수지 흑자는 200억 달러가 넘은

것으로 추정된다.

다만, 지난해 원/달러 환율은 연초에 중국 경제에 대한 불안 등으로 1,200원대로 급등했다가 9월에는 1,100원 밑으로

떨어지는 등 높은 변동성을 보였다.

외환 당국이 원화 약세를 유도하려고 달러화 매수에 크게 개입한 것으로 판단하기 쉽지 않다.

일각에서는 미국이 구법(舊法)인 종합무역법을 적용할 수 있다는 우려를 제기한다.

1988년 만들어진 종합무역법은 환율조작국 요건으로 현저한 대미 무역흑자와 상당한 경상수지 흑자 등을 내세우고

있지만 세부기준이 없다.

더구나 종합무역법은 환율조작국에 대한 제재 규정이 없어 실효성 논란이 컸기 때문에 미국이 이 법을 다시

꺼내 들 공산은 작다는 게 중론이다.

우리나라는 1988∼1989년 3차례 환율조작국에 지정된 적이 있지만, 실질적인 제재를 받지 않았다.

현재 심층분석대상국이나 환율조작국에 지정될 가능성이 작다고 해서 불안감이 완전히 사라진 것은 아니다.

트럼프 대통령이 좀처럼 예측하기 어려운 행보를 보여왔기 때문이다.

가장 우려되는 시나리오는 미국과 중국, 일본 등의 환율전쟁이 격화되면서 우리나라에 불똥이 튀는 경우다.

미국이 강경한 환율 정책을 구사하려고 교역촉진법이나 종합무역법을 개정할 수 있다.

예를 들어 교역촉진법에서 심층분석대상국의 외환시장 개입 요건을 바꿀 경우 한국이 포함될 수 있다.

대외경제정책연구원(KIEP)은 지난달 발간한 보고서에서 "미국이 중국을 환율조작국으로 지정하기 위해서는

기존 지정 요건을 완화하거나 새로운 기준을 마련해야 하는데, 그 경우 한국도 환율조작국으로 지정될

가능성이 크다"고 예상했다.

이런 점에서 환율 문제를 둘러싼 미국과 중국, 일본 등 주변국의 움직임을 주시할 필요가 있다.

박성우 NH선물 연구원은 "우리나라가 환율조작국에 지정될 가능성은 작지만, 트럼프 대통령이 예측하기

어려운 인물인 만큼 아직 안심할 수 없다"며 "미국이 중국, 일본 등과 환율 문제를 논의하는 방향을

지켜봐야 한다"고 말했다.

우리나라 정부도 최악의 상황에 대비해 미국산 셰일가스를 수입해 대미 경상수지 흑자를 줄이는 방안을

추진하고 있다.

만약 한국이 심층분석대상국이 되더라도 당장 실물경제에 큰 충격이 발생하지는 않을 것으로 보인다.

우리나라는 환율 문제를 놓고 미국과 1년간 협의할 수 있고 협의 후에도 우려가 해소되지 않으면 미국이

시정조치에 나설 수 있다.

시정조치에는 ▲ 미국의 대외원조 자금지원 금지 ▲ 미국 정부와 조달계약 금지 ▲ 국제통화기금(IMF)에 협의

요청 등이 포함된다.

금융·외환시장은 미국의 환율 압박에 민감하게 반응할 개연성이 크다.

원화 가치가 단기간에 크게 오르면서 수출기업들이 타격을 받을 위험이 있는 것이다.

중국만 심층분석대상국으로 지정될 경우에도 보호무역주의 확산에 따른 중국의 성장세 둔화 등으로 한국의

수출에 부정적 영향이 나타날 수 있다.

연합뉴스 -2017.02.12- 박영석기자

◇ 美 4년 만에 최대 무역적자…韓 등 흑자대국 10곳 핵심타깃

12일 미국 상무부 등에 따르면 미국의 작년 무역적자는 5천23억 달러로 2012년 이후 4년 만에 사상

최고치를 경신했다. 7천501억 달러에 달하는 상품수지 적자 때문이다.

국가별로 보면 상품수지 적자에 가장 큰 원인이 된 무역상대국은 무려 3천470억 달러를 차지한 중국으로

전체의 46.2%를 차지한다.

이어 일본(689억 달러), 독일(649억 달러), 멕시코(632억 달러), 아일랜드(359억 달러), 베트남(320억 달러),

이탈리아(285억 달러), 한국(277억달러), 말레이시아(248억 달러), 인도(243억 달러) 순이었다.

이들 국가는 대미 무역흑자가 200억 달러 이상이어서 기존 미국 재무부의 환율조작국 지정요건 3가지 중

1가지를 충족하기 때문에 트럼프 행정부로서는 핵심타깃이다.

미국 재무부는 매년 4월과 10월 환율보고서를 통해 대미 무역흑자가 200억 달러 이상이고, 경상수지 흑자가

해당국 국내총생산(GDP)의 3% 이상이면서, 자국 통화가치 상승을 막기 위해 한 방향으로 외환시장 개입을

반복적으로 단행하는 등 세 가지 요건을 충족하는 국가를 환율조작국으로 지정한다.

재무부는 지난해 10월 발표한 환율보고서에서 한국, 중국, 일본, 독일, 대만, 스위스 등 6개국을

환율관찰대상국으로 지정한 바 있다.

이는 환율조작국 지정의 전 단계로 해석된다.

실제로 트럼프 행정부는 무역적자 규모로 1∼3위인 중국과 일본, 독일을 환율조작국으로 지목하면서

환율전쟁의 포문을 열었고, 4위인 멕시코에 대해서는 국경장벽 설치와 국경세 20% 부과 등을 검토 중이다.

트럼프 대통령은 10일(현지시간) 아베 신조(安倍晋三) 일본 총리와 정상회담에서 "양국 경제 모두에 혜택을

주는, 자유롭고 공정하며 상호적인 무역관계를 추진하기로 했다"고 말해, 대일 무역적자 개선을 위한 통상

압박을 강화할 뜻을 시사했다.

그는 중국의 환율조작 문제도 거론하면서 "통화 평가절하에 관해서는 내가 그동안 계속 불평을 해 왔는데,

우리는 곧 공평한 운동장에 있게 될 것"이라며 "많은 사람이 이해하거나 생각하는 것보다 훨씬 빨리

그렇게 될 것"이라고 강조했다.

이에 따라 환율조작국 지정이 임박했거나 초강경 무역보복 조치가 취해질 수 있다는 관측을 낳고 있다.

트럼프 대통령은 지난달 20일 취임사에서도 "우리는 우리의 국경을 다른 국가의 유린으로부터 지켜야 한다"

면서 "이들 국가는 우리의 제품을 생산해 우리 기업으로부터 도둑질하며, 우리의 일자리를 파괴한다"고

밝힌 바 있다.

◇ "레이건 정부 쌍둥이 적자 재연하면서 제2의 플라자합의 가능성"

미국은 지난 수십 년간 무역적자를 내왔다.

특히 1990년대 후반 중국이 세계무역대국으로 떠오르면서 중국에서 수입을 급격히 늘리자 미국의 임금에

하락압박이 가해지고 제조업 고용이 줄어들면서 적자 폭이 확대됐다. 하지만 무역은 비록 불균등하다

하더라도 소비자가격을 떨어뜨리는 등 전체적으로 이익을 가져온다는 게 경제학자들의 주장이다.

미국의 무역적자는 근본적으로 미국인들이 전세계 다른 국가에 비해 생산하는 것보다 더 많은 것을

소비한다는 의미다.

무역적자 폭을 줄이기 위해서는 생산을 많이 하든가 소비를 적게 해야 한다.

미국인들이 적게 소비한다면 미국의 무역적자는 2001년이나 2007∼2009년 경기침체기 때처럼 전체 경제와

함께 줄어들 수 있겠지만, 이는 노동자들의 형편을 개선해주지는 못한다.

생산을 늘린다면 미국 기업들은 수출을 더 하든가 수입제품 대비 시장점유율을 확대할 수 있다.

여기에 관세는 도움이 될 수 있지만, 다른 무역상대국들이 미국에 보복해올 가능성이 있다.

하지만 트럼프 행정부는 감세와 정부투자 확대를 하겠다고 공언해왔기 때문에, 이는 연방재정적자를 확대해

무역적자를 늘리는 결과를 불러올 수 있다.

빌 클린턴 행정부에서 백악관 경제자문위원회 소속이었던 제프리 프랭클 미국 하버드대 이코노미스트는

월스트리트저널(WSJ)에 "1980년대나 2000년대 봐왔던 쌍둥이 적자가 재연될 수 있다"고 지적했다.

미국 조지 부시 행정부에서 대통령 경제자문관이었던 매튜 슬로터 미국 다트머스대 경영대학원장은 "트럼프의

재정정책과 무역정책의 목표 간에 갈등이 있다"면서 "재정확대정책은 무역적자를 늘리는 요인이지 줄어들게

하는 요인이 아니다"라고 지적했다.

노벨경제학상을 받은 진보적 경제학자 폴 크루그먼은 지난달 말 뉴욕타임스(NYT)에 게재한 칼럼에서

"트럼프노믹스는 레이건 행정부의 경제정책인 레이거노믹스와 비슷한 경로를 걷게 될 것"이라며

"레이거노믹스는 재정적자가 금리를 끌어올려 달러강세를 불러오고 무역적자를 확대하는 결과를 낳아 산더미

같은 쌍둥이 적자를 축적, 미국 제조업의 쇠퇴를 불러왔다"고 지적했다.

이에 따라 트럼프 행정부가 레이건 행정부가 쌍둥이 적자를 해소하기 위해 요청했던 1985년 플라자합의와 같이

제2의 플라자합의를 요구할 가능성을 배제하기 어렵다는 지적이 나오고 있다.

아베 총리의 경제 자문인 하마다 고이치 예일대 교수는 지난달 스위스 다보스에서 열린 세계경제포럼(WEF)에서

트럼프 대통령이 제2의 플라자합의를 통해 달러 약세를 만들 수 있다고 예상했다.

1985년 9월 22일 당시 쌍둥이 적자를 더는 견딜 수 없게 된 레이건 행정부의 제임스 베이커 미국 재무장관은

미국 뉴욕의 플라자호텔에서 프랑스, 독일, 일본, 영국 재무장관들에게 달러화의 가치상승이 세계 경제가

직면하고 있는 여러 문제점의 하나라고 지적하면서, 외환시장 개입을 통해 일본 엔화와 독일 마르크화의

평가절상을 유도해 달러 강세를 시정해 달라고 요청해 각국이 이를 결의한 바 있다.

작년말 1200원에 수출계약한 기업들, 결제 시점 맞아 '난리'- 조선일보-2017/02/04

[트럼프發 환율전쟁]- '롤러코스터 환율' 초비상

- 환율 모니터링 강화

원·달러 환율 100원 떨어지면 삼성전자 3개월에 7000억원, 현대차는 3000억 앉아서 손해"올 영업전망 다시 짜야 할 상황"

- 車 수출 마지노선은 1050원

더 떨어지면 밑지는 장사… 전자·정유·철강도 타격 커

마진 적은 中企는 환차손 걱정

삼성전자 재경팀은 요즘 비상 상황이다.

작년 연말 급등했던 원·달러 환율이 곤두박질치기 시작하면서 삼성전자 해외 법인과 현지 공장이 진출한 국가들의 환율 상황을

실시간 체크하는 '국가별 리스크 모니터링' 시스템에 연일 빨간불이 들어오고 있다.

해외 비중이 90%가 넘는 삼성전자의 경우, 환율이 회사 실적에 직접적인 영향을 미친다.

이 회사 관계자는 "국가별 모니터링 담당자는 연일 전쟁을 치르는 분위기"라고 말했다

도널드 트럼프 미국 대통령 취임 이후 작년 연말 1200원대까지 치솟았던 환율이 최근 '롤러코스터'를 탄 듯 급락하면서 기업마다

대책을 마련하느라 분주해졌다. 수출 의존도가 높은 국내 기업들은 원·달러 환율이 100원 떨어질 경우 삼성전자 7000억원,

현대·기아차 3000억원 등 막대한 규모의 분기 환손실이 발생할 수 있다.

◇'롤러코스터 환율' 비상 걸린 기업들

현대자동차는 지난 1일 서울 본사와 미국·중국 등 해외 법인 간에 환율 관련 정보를 실시간 공유하는 채널을 구축했다.

현재 국내 완성차 업체들의 환율 마지노선은 '1달러=1050원'. 이 밑으로 떨어지면 국내에서 차를 만들어 미국에 수출해도

오히려 손해가 난다.

현대차 관계자는 "미국 정부가 우리를 환율 조작국으로 지정하는 '최악의 상황'까지 감안한 대응책을 마련 중"이라며

"트럼프 정부 출범 이후 당분간 원·달러 환율 하락에 따른 수익성 악화 등 '불확실성'이 커지는 시대를 견딜 수밖에 없는 상황"

이라고 말했다.

국내 주력 수출 업종인 전자·정유·철강 등도 환율 하락에 따른 손실이 불가피하다.

SK이노베이션 관계자는 "지금 같은 환율 하락세가 계속된다면 매출 감소뿐 아니라 환차손이 발생할 수 있다"고 말했다.

작년 4분기 최대 실적을 냈던 부품·소재 기업들은 강(强)한 달러의 수혜가 신기루처럼 사라지면서 혼돈에 빠졌다.

반도체 제품 대부분을 해외로 수출하는 SK하이닉스는 '환관리위원회'를 별도로 구성하는 등 최근 환율 모니터링을 강화했다.

SK하이닉스 관계자는 "제품의 95% 이상을 수출하는 우리로선 환차손을 최소화하는 것은 제품을 잘 만드는 것 못지않게

중요하다"며 "수출 대금으로 받은 달러로 장비 부품 대금을 결제하는 식으로 환차손을 줄이고, 금융기관과 소통을 확대하는 등의

방안을 강구하고 있다"고 말했다.

SK이노베이션은 최근 환율 급변으로 인한 현재 상황을 '주의' 단계로 규정했다.

이 회사는 작년부터 환율 상황을 안정―주의―경계―위기 4단계로 분류해 모니터링하고 있다. 재계 관계자는

"트럼프가 내세우는 미국 경제 되살리기 정책만 보면 '강달러'가 되는 게 정상인데, 대통령이 억지로 누르는 모양새"라며

"같은 기업인 출신 대통령이 해도 너무한다는 느낌"이라고 말했다.

◇"해외에서 가격 경쟁력 약화 우려돼"

대기업에 비해 마진율이 높지 않은 중소기업들의 경우 환율이 떨어지면 이익 대부분을 환차손으로 날릴 수도 있는 상황이다.

특히 작년 연말 원·달러 환율이 높을 때 제품을 수출했던 중소기업들은 최근 대금 결제 시점을 맞아 환율이 떨어지면서

'직격탄'을 맞고 있다.

경기도 성남에서 반도체 소자를 생산해 전량 미국과 유럽 지역으로 수출하는 중소기업 대표 이모(56)씨는 요즘 출근하면 환율

그래프만 들여다보고 있다.

이씨는 "요동치는 환율 때문에 요즘 갈피를 못 잡겠다"며 "원·달러 환율 1200원일 때 수출했던 제품 대금 결제가 최근 이뤄졌는데,

환율이 떨어져 수억원을 허공에 날렸다"고 말했다. 중소기업들은 향후 해외 시장에서 약(弱)달러의 수혜를 보는 북미 기업들과

경쟁할 때 가격 경쟁력이 떨어지는 것이 더 큰 문제다.

중소기업연구원 김세종 원장은 "환율이 어느 방향으로 갈지 불확실성이 크다는 것이 더 문제"라며 "약달러가 계속되는 상황에선

해외 시장에서 우리 중소기업들의 가격 경쟁력이 떨어지기 때문에 거래처를 잃는 상황도 우려된다"고 말했다.

대기업들도 환율이 지금처럼 내려갈 경우 매출과 영업이익 전망치를 조정해야 하는 상황이다.

신민영 LG경제연구원 경제연구부문장은 "보호무역주의를 표방한 트럼프 정부가 출범함으로써 기업들의 미래 예측이

불확실해진 것 자체가 우리 경제의 최대 리스크"라며 "지금 같은 환율 하락세가 계속되면 기업마다 올해 영업 전망을 다시

짜야 할 것"이라고 말했다.-신동흔 기자

중국이 ‘환율조작국’으로 지정되면 트럼프와 시진핑, 그리고 위안화 이베스트투자-2017.01.17

트럼프 당선으로 시작되는 ‘새로운 G2 시대’

트럼프의 미국, 불확실성이 가장 큰 리스크

오는 1월 20일 공화당의 도널드 트럼프의 대통령 취임식이 예정되어 있다.

트럼프는 대통령 후보 당시부터 파격적인 정책과 막말로 언론의 비난을 받았지만,

결론적으로 ‘앵그리 화이트’의 선택으로 미국 45대 대통령이되었다.

트럼프의 대선공약은 ‘미국 우선주의’를 골자로 하고 있다

. 이는 TPP를 반대하고 멕시코와 중국에 관세를 인상하겠다는 무역협정에서 가장 잘 나타난다.

물론 아직까지 트럼프 행정부가 출범하지 않았으므로 이러한 정책이 실제 현실화될지 여부에 대해서는 확신할 수 없다.

그러나 정책만으로도 사실상 글로벌 경기에 혼란이 예상된다.

이에 따라 우리는 트럼프의 많은 공약 중 대중국 공약에 대해 좀 더 면밀히 살펴보고,

트럼프의 미국과 시진핑의 중국, 새로운 G2 간의 힘겨루기에 대해 전망해보고자 한다.

트럼프가 언급한 공약 중 실제로 현실적인 가능성을 타진해보고 이에 따른 중국의 대응 방안을 살펴봄에 따라

‘새로운 G2시대’에서 우리의 전략을 고민해보자.

도널드 트럼프 행정부의 對중국 통상정책

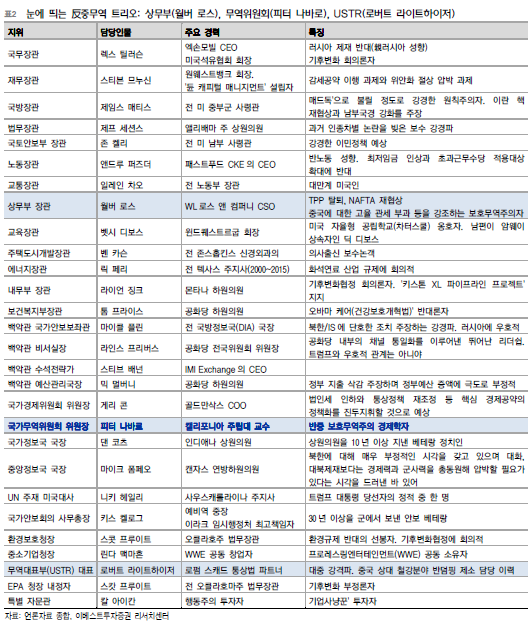

트럼프 행정부는 현재 차기 내각을 구성 중이다.

내각 인선에서 주목할만한 점은 트럼프가 대통령 후보 당시 발언들을 뒷받침해줄 수 있는 인사들이 대거

포함되어 있다는 점이다.

물론 ‘反중무역’을 주장하는 월버 로스, 피터 나바로, 로버트 라이트하이저도 포함되어 있다.

우리는 그 중 국가무역위원회(NTC) ‘피터 나바로’에 주목한다.

나바로의 ‘Death by China’

트럼프 당선인은 백악관에 ‘국가무역위원회’(National Trade Council, NTC)를 신설했다.

이는 상무부와 무역대표부(USTR), 노동부 등을 산하에 두고 무역과 통상 정책을 총괄하는 기구다.

이는 국가안전보장회의(NSC)를 본떠 만든 것으로 외교/안보와 마찬가지로 무역/통상을 중요하게 간주하겠다는

트럼프의 의사를 반영하고 있다.

즉, 앞으로 미국의 무역정책은 국가무역위원회 위원장이 지휘하고 상무장관과 무역대표부(USTR)가

집행하는 방식으로 추진된다.

결국 나바로 위원장이 무역정책의 밑그림을 그리면 상무부는 필요에 따라 교역 상대국에 보복관세를 부과하고,

USTR는 무역협정을 재검토해 바로잡는 구조라 할 수 있다.

이에 따라 미국의 무역/통상 정책을 예상함에 있어 피터 나바로의 생각을 읽는 것이 무엇보다 중요해졌다.

피터 나바로는 반중 보호무역주의 경제학자이다.

실제로 트럼프 당선인은 피터 나바로의 <Death by China(2011)>를 읽고 감명받았다고 언급한 바 있다.

피터 나바로 교수의 저서에서 중국에 대한 시각을 잘 나타내 주는 내용은 다음과 같다.

중국 공산당식의 변칙적인 ‘국가자본주의’는 세계의 자유 시장과 자유무역 원칙을 파괴하고 있다.

국가 자본주의의 대리인이자 중국정부의 후원을 받는 ‘국가대표 기업’은 중상주의와 보호주의를 결합한 정책을

무기 삼아 휘두르면서 전 세계 산업계의 일자리를 먹어치우고 있다.

(중략) 그러나 그 무엇보다 중국 중상주의1의 가장 큰 특징은 바로 뻔뻔한 환율 조작이다.

중국은 자유 무역의 큰 틀을 체계적으로 차츰차츰 전복시키고 있다.

심지어 세계무역기구의 비호 아래 미국 시장을 차례로 침범하고 있다.

(중략) 그러므로 세계는 중국의 중상주의와 보호주의에 제동을 걸어야 한다.

그러기 위해서는 세계경제의 가장 큰 축인 미국이 적극적으로 나서야 할 것이다.

미국이 전반적인 무역 적자를 줄여 성장률을 높이고 많은 일자리를 창출 위해서 중국이 환율 정책을

개혁해야 한다.

(중략) 미국 무역적자를 줄이고 경제성장률 회복 가능성은 중국의 환율 개혁에 달렸다.

피터 나바로 교수는 환율 조작으로 중국이 성장했으며, 이를 토대로 중국이 전 세계 산업계의 일자리를 빼앗아 간 것이라

언급하고 있다.

그리고 세계 경제의 가장 큰 축을 차지하고 있는 미국이 글로벌 무역/통상의 정의 구현을 위해 나서야 한다는 것이다.

그리고 미국 무역적자의 해결책으로는 중국의 환율 개혁을 제시하고 있다.

즉, 트럼프 당선인은 중국을 환율조작국으로 지정하는 것이 글로벌 무역/통상의 정의 구현을 위해 중국이 환율개혁을 하도록

유도하는 가장 효과적인 수단이라고 판단하고 있다. 그렇다면 환율조작국에 대해 좀 더 살펴보도록 하자.

*'Death by China(중국이 세상을 지배하는 그 날)'에서 중상주의를 세계 경제와 무역의 총량이 불변이라는

가정 아래, 자본의공급에 의해 국가가 번영을 일으킬 수 있다는 경제 이론이라고 제시

중국이 ‘환율조작국’으로 지정되면

무역촉진법과 환율조작국

미국의 ‘BHC 법안’

미국이 환율조작국에 제재를 가하는 근거는 BHC 수정법안이다.

이는 2015 년 제정된 무역촉진법(Trade Facilitation and Trade Enforcement) 중 교역상대국의 환율에 관한

법안으로 의 의원들의 이름 이니셜을 따 일명 ‘BHC(Bennet-Hatch-Carper) 법안’으로 지칭한다.

해당 법안은 과거 그 개념과 기준의 모호성 때문에 지속적으로 논란이 되어 온 ‘환율조작국’ 정 요건에 대해서

상당히 구체적이고 객관화된 기준을 제시하고 있다.

①미국과의 교역관계에서 일방적인 불균형으로 대미 무역흑자 연 200 억 달러 이상,

②포괄적인 대외 불균형지표로서의 GDP 대비 경상수지 흑자 비율 3% 초과,

③연간 GDP 의 2%를 초과하여 달러순매수 시장개입이 그 기준이다.

2016 년부터 미국 재무부는 ‘Report to Congress on International Economic and Exchange

ate Policies’에서 ‘Foreign Exchange Policies of Major Trading Partners of The United tates’로

환율보고서의 제목을 바꾸고 BHC 법안에 따라 구체적으로 모니터링하고 있다.

미국 재무부는 무역촉진법(Trade Facilitation and Trade Enforcement Act of 2015)에 따라 반기마다

(4월과 10월) 환율조작국 존재 여부와 심층분석대상국 기준 충족 여부를 평가하여 의회에 보고한다.

‘무역촉진법 2015’ 적용 이후 2016년 4월과 10월 환율 보고서에는 모두 ‘심층분석대상국’ 지정의 기준치를

초과한 국가는 없었다.

무역촉진법 2015 내 제7장 환율조작 부분(BHC(베넷/해치/카퍼) 법안)에 따르면, ①무역수지, ②경상수지,

③외환시장 개입 기준 항목 중 2가지 기준치를 초과할 경우, 관찰 상국(Monitoring list)으로 지정한다.

그리고 만약 3가지 기준 모두를 초과할 경우,심층분석대상국 즉, 환율조작국

(Currency Manipulator)으로 지정한다.

그리고 해당 법안에는 미국의 직접적인 제재를 가능하게 한다는 내용이 추가된 바 있다.

그리고 2016년 10월부터 추가된 조건은 바로 ‘한 번 관찰대상국으로 지정될 경우, 최소 2회는 관찰대상국에

잔류’한다는 조건이다.

이에 따라 중국은 2016년 10월 환율보고서 기준, 對? 무역수지 기준에서만 기준치(200억 달러)를

초과했음에도 불구하고 찰대상국으로 지정되었다.

(Once added, an economy will remain on the Monitoring List or at least two consecutive

Reports to help ensure that any improvements in performance ersus the criteria are durable,

not due to temporary on e‐off factors.) 이에 따라 2016년10월 기준,

관찰대상국은 중국, 독일, 일본, 한국, 대만, 스위스 6개국이다.

주: 2016년 10월부터 ‘한 번 관찰대상국으로 지정될 경우, 최소 2회는 관찰대상국에 잔류’한다는 조건이 추가

이에 따라 중국은 ①對美 무역적자 기준에서의 기준치만을 초과했음에도 관찰대상국으로 지정됨

자료: 미국 재무부, 이베스트투자증권 리서치센터

중국이 ‘환율조작국’으로 지정될 가능성 진단

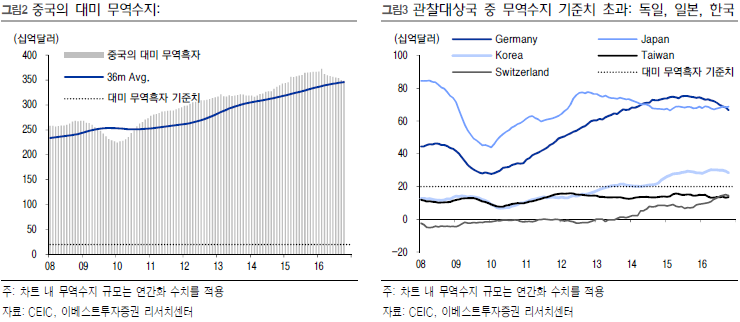

중국의 무역수지: 기준치를 크게 초과

미국 재무부에서 환율조작국을 지정하는 조건 중 중국이 지속적으로 초과하는 것은 바로 무역수지 항목이다.

기준치는 대미 무역수지 흑자 200억 달러이나, 실제로 10월 기준 연간화 무역수지 흑자 규모는 3,497.3억 달러로

기준치의 약 17배 수준에 달한다.

미국의 무역/통상 혹은 안보/정치 압박으로 중국 정부가 위안화를 절상으로 전환하더라도 단기간 내에 기준치를 하회할

가능성은 매우 낮아 보인다.

실제로 중국의 무역구조는 막대한 염가 노동력을 기반으로 하는 단순/중간 무역의 비중이 전체의 45% 수준으로 가격

경쟁력 훼손으로 무역수지 규모의 큰 변화를 기대하기는 어렵다.

약 트럼프 행정부가 중국의 대미 무역수지 흑자 규모를 줄이는데 초점을 맞춘다면,환율조작국 지정 혹은 위안화 절상 유도 등

무역전쟁으로 이어질 수 있는 수단보다는 국의 대미 수입 규모 확대를 유도할 수 있다고 판단한다.

중국의 경상수지: GDP 대비 경상수지 비중, 점차 감소할 것

글로벌 금융위기 이후 글로벌 경상수지 불균형은 완만하게 해결되고 있다.

미국 재무부는 이를 경상수지 흑자국의 수요 확대보다는 적자국의 수요 위축에 기인하는 것으로 평가하고 있다.

이와 동시에 중국과 독일 등 경상수지 흑자 규모는 큰 국가에서 여타 국가의 수요를 흡수하면서 글로벌 총수요를

위축시키고 있다고 지적하고 있다.

중국의 경상수지 흑자규모는 3.03%(2015년 연간)에서 2.37%(‘15년 7월~’16년 6월)로 축소되었다.

한편 GDP 대비 상품수지 흑자규모는 5.20%(2015년 연간)에서 4.95%(‘15년 7월~’16년 6월)로 0.25%p 축소

되었으며, 경상수지의 GDP 비중 감소폭(0.66%p)을 크게 하회한다.

이는 서비스 수지 적자(여행) 확대에 기인하기 때문이다.

IMF의 세계경제전망(World Economic Outlook)에 따르면, 중국의 경상수지 흑자 규모는 점차 감소할 것으로

전망(‘15년 3.0%☞’16년 2.4%☞’17년 1.6%)된다.

이에 따라 중국의 경우, 환율조작국 기준 중 경상수지 기준치를 점차 하회하게 되므로 환율조작국 지정

가능성 역시 점차 낮아질 것으로 예상된다.

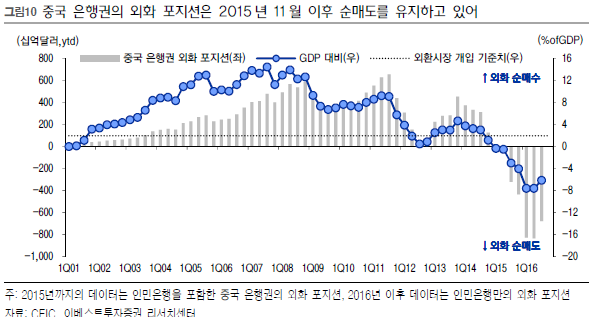

중국의 외화포지션: 强달러 추세 완화 시, 순매수 전환 가능성 ↑

미국 재무부는 외화 포지션으로 일정 기간(연간 8개월 이상) 동안 지속적이고 일방적인 외환시장 개입을 통한 통화 절하 시도를

판단하고자 한다. 중국은 실제 정부의 외화 지션을 공개하지 않으므로 우리는 중국 금융당국이 공식적으로 발표하는 데이터

중국은행권의 외화 포지션을 통해 정부의 외환시장 개입 수준을 판단하고자 한다.

중국은행권(인민은행 포함)의 외화 포지션은 지난 2015년 11월 이후 지속적으로 순매도 포지션을 유지하고 있다.

이는 트럼프 당선과 미국 금리 인상 등이 맞물리면서 나타난 ‘달러 강세와 위안화 절하’를 중국 금융당국이 적극적으로

방어하고 있기 때문이다.

즉, 최근의 위안화 절하는 정부의 의도적 개입보다 ‘방어적 성격’에 가깝다.

2005년 7월 관리변동환율제 시행 이후 위안화 환율은 2013년까지 9년간 연평균 3.3% 상되었다.

이에 따라 해당 기간 내 중국은행권의 순매수 외화포지션은 핫머니를 흡수하기 위한 것으로 의도적인 통화 절하를 위한

조치와는 거리가 있다. 물론 향후 强달러 추세가 점차 완만해질 경우, 외화 포지션은 다시 순매수로 전환될 가능성이 높다.

중국이 ‘환율조작국’으로 지정될 가능성은 매우 낮다!

‘무역촉진법 2015’ 내 제7장 환율조작 부분(BHC(베넷/해치/카퍼) 법안)에 따르면, 미국 재무부는 ①무역수지, ②경상수지,

③외환시장 개입 기준 항목 중 3가지 모두 기준치를 초과하면 심층분석대상국 즉, 환율조작국

(Currency Manipulator)으로 지정한다.

한편 앞서 살펴본 바와 같이 중국은 3가지 중 무역수지와 외환시장 개입 기준치를 초과 할 가능성이 높다.

그러나 경상수지의 경우, 향후 GDP 대비 비중이 점차 낮아질 것으로 전망된다.

이에 따라 중국은 환율조작국 기준 중 2가지를 초과하는 관찰대상국(Monitoring list)으로 지정될 가능성은 높으나,

환율조작국으로 지정될 가능성은 작다.

트럼프 당선인이 대통령 후보이던 시점에 이미 미국 재무부의 환율조작국 지정 기준이 개정되어 있었다.

그러므로 우리는 트럼프 당선인이 실제로 중국을 환율조작국으로 지정하려는 의도는 처음부터 없었다고 판단한다.

중국에 대한 강력한 제재를 내포하는 발언을 통해 정치 · 경제적 분쟁에서 좀 더 유리한 고지를 점하기 위한 것으로 판단한다.

이와 동시에 중국을 시장경제국(Market Economy Status, MES)으로 인정하지 않겠다는 종전의 입장을 더욱 확고히

하기 위한 것으로 판단한다.

중국에 MES를 부여할 경우,덤핑 판정이 어려워지거나 혹은 덤핑마진이 낮아질 수 있어 미국의 철강, 알루미늄, 섬유 등

제조업계의 타격이 불가피하다고 보기 때문이다.

물론 미국 내 정치지형이 급변할 경우, ‘무역촉진법 2015’ 내 환율조작 부분은 언제든지 개정될 수 있다는 가능성도 존재한다.

BHC 법안은 미국의 경상수지 적자 지속에 대한 미국 내 불안과 우려 영향으로 2015년 2월 발의돼 3개월 만에 상하 양원을

통과하는 등 신속하게 추진된 바 있다.

현 상황에서 중국의 ‘환율조작국’ 지정은 트럼프의 대통령 취임 이후 더욱 강력한 보호 무역주의 정책 현실화 여부에 달렸다.

그러나 만약 BHC 법안을 개정하여 기준을 추가로 강화한다면, 중국뿐만 아니라 독일, 일본, 한국, 대만 등 국가에까지 영향을

미치게되어 글로벌 무역분쟁으로 이어질 가능성도 있다.

트럼프 당선인의 중국을 공격하기 위한 무기

중국을 환율조작국으로 지정

만약 트럼프 당선인이 취임 이후 중국을 환율조작국으로 지정하려면 앞서 살펴본 바와 같이

기술적인 장애물들이 있다.

그러나 법안 개정 등 방안을 통해 중국을 환율조작국으로 지정한다면 이는 지난 1994년 이후 23년 만이다.

만약 중국을 환율조작국으로 지정하면 통화가치 저평가와 경상수지 흑자의 원인을 분석해서 이를 해결하기

위한 정책수립을 미국 재무부에 통보해야 한다.

이와 동시에 미국 무부는 중국에게 통화가치 저평가와 경상수지 흑자가 미치는 부정적인 영향에 대한 려를

표명함과 동시에 개선조치를 권고하게 될 것이다.

한편 환율조작국 지정 1년 경과 후에도 적절한 조치가 없으면, 미국 정부는 환율조작국의 제품과 서비스 계약을

체결하지 않으며, IMF는 국내외 거시경제 및 환율정책을 감시하고 환율조작에 대한 개선조치를 권고하게 된다.

좀 더 구체적으로는 ①중국 내 미국기업 투자 프로젝트에 대한 해외민간투자공사

(Overseas Private Investment Corporation, OPIC)의 자금지원이나 보험 및 보증을 금지한다.

그러나 중국은 1989년 6월 천안문 사태 이후 이미 미국기업의 중국 내 투자에 대한 OPIC 지원을 금지하고 있어

그 효과는 미미할 것으로 판단된다.

②국제통화기금(IMF)이 해당 국가의 거시경제정책과 환율정책에 대해 철저히 감시하고 환율조작 증거들에

대해 공식 논의하게끔 미국수석대표(US Executive Director of IF)에 지시한다.

③미국 무역대표부(US Trade Representative, USTR)가 통화 저평가와 흑자 문제가 있는 국가와 새로운

무역협정을 맺거나 협상을 진행할지 말지에 대해 평가할 때, 그 국가가 그러한 문제를 바로잡기 위한 정책들을

채택하는 데 실패한 정도를 고려하여 판단토록 지시할 수 있다.

환율조작국 지정 외에도 다양한 법안을 활용할 수 있어

이처럼 환율조작국 지정은 중국의 대미수출에 물리적인 징벌을 의미하는 것은 아니다.

환율조작국 외에도 트럼프 당선인은 대통령 권한으로 중국산 대미 수출품에 45% 관세를

부과하겠다고 공언한 바 있다.

그러나 사실상 중국산 수입품에 대해 45%의 징벌적 상계관세를 부과할 가능성은 작다고 판단한다.

한편 미국 대통령이 활용할 수 있는 조치는 제한적 조치(Limited statutes)와 무제한적조치

(Almost unlimited statutes)를 모두 포함하여 여덟 가지 정도로 추정된다.

그 중 무제한적 조치의 경우, 전쟁 기간이나 국가 비상사태에 활용한다는 점을 고려할 때, 실제로 트럼프

당선인이 활용 가능한 조치는 통상법과 관세법, 그리고 무역집행법이다.

통상법 232(b)조: 안보상 수입규제

통상법 232(b)조는 ‘안보상 수입규제’에 해당하는 것으로 수입상품이 국가 안전에 손상을 끼칠 우려가 있을

정도로 증가하고 있으면, 대통령이 국가 안전에 대한 우려를 불식시키기 위해 수입 제한 혹은 수입금지를

취하도록 하는 제도이다.

통상법 201 조: 긴급수입제한조치(Safeguard)

통상법 201조는 '긴급수입제한조치(Safeguard,세이프가드)'에 해당하는 미국 통상법201조~204조를

통칭한다.

긴급수입제한조치란 특정 품목의 수입으로 미국 업체에 심각한 피해가 발생하거나 발생 우려가 있을 경우,

수입국이 관세인상이나 수입량 제한등을 통해 수입품에 대한 규제를 할 수 있는 제도이다.

국제무역위원회(ITC)는 업계와 미국무역대표부(USTR)의 요청, ITC 직권, 의회 요구시, 산업피해 조사를 통해

120일 내(30일 연장 가능)에 산업피해 판정을 내리며, 대통령에 대한 구제조치를 건의한다.

미국 대통령은 특정 국가 특정 상품에 대해 15%의 관세를 150일 한도 내에서 부과할 수 있다.

통상법 301 조: 불공정 무역관행

통상법 301조는 1988년 종합무역법에 의하여 보복조항을 한층 강화한 조항으로 일명'슈퍼 301조'라고 부른다.

한편 1974년 제정된 미국 통상법 301~309조까지를 '일반301조'로 통칭한다. 슈퍼 301조는 미국의 종합무역법을 보완하는

특별법으로 무역상대국이 무역에서 하는 공정하지 못한 관행에 대해 보복 조치를 행할 수 있도록 한다.

기존의 301조와 다르게 불공정한 무역관행에 대하여 조사를 개시할 권한과 보복 조치를 행할 권한을 대통령에서

미국통상대표부(USTR)로 담당을 옮기고 보복 조치를 결정하는 과정에 있어서 필요하다고 판단되는 때에만 한해 대통령의

재량권을 인정한다.

그러나 국제분쟁 해결 절차를 거치지 않은 일방적인 보복조치라 WTO 규정에 어긋난다는 비판을 받아 부시 행정부에서

폐기할 때까지 1989∼1990년 사이에 시행된 바 있다.

그러나 슈퍼 301조는 1994년 3월 클린턴 행정부에 의해 부활되어 2001년까지 연장 운용되면서 약 세 차례 부활시킨 바 있다.

슈퍼 301조가 이미 폐지되었음에도 불구하고 행정명령 형식으로 슈퍼 301조를 발동한 것이다.

법안이 폐지되었음에도 불구하고 행정명령 형식으로 발동한다는 것은 의회 통과 없이 대통령의 명령만으로도

가능하다는 것을 의미한다.

美 무역대표부(USTR)가 미국기업의 시장접근을 저해시키는 교역대상 국가들의 각종 제도 및 관행을 매년 검토하고 이 중

가장 심각한 문제를 야기하는 무역관행을 우선협상대상국관행(Priority Foreign Country Practice)으로 선정하여

의회에 보고한 후 이를 해소하기 위한 협상을 시작한다.

일정 기간(최대 18개월) 내 협의가 이뤄지지 않으며 무역 제재를 가하도록 규정한 법규 또는 행정 명령이다.

보복 조치의 범위는 제한이 없으며, 보복형태는 주로 무역협정 정지나 보복관세 부과의 형태이다.

과거 클린턴 정부에서 슈퍼 301조를 부활시킨 이후 실제로 발동된 것은 1997년 9월 한국 자동차 시장이 처음이었다.

당시 슈퍼 301조 발동 일 년 만에 자동차 세금구조를 현행 7단계에서 5단계로 축소하면서 韓美 양국은 협상 한 바 있다.

실제로 과거 사례를 살펴볼 때, 슈퍼 301조의 발동은 상대국으로 하여금 무역/통상 분야에서 가장 강력한

압박수단으로 활용되었다.

상대국들은 보복관세와 WTO 제소라는 최악의 사태를 피하고자 적극적인 협상 태도로 미국과 마주한 바 있다.

시나리오 분석

트럼프 당선인이 오는 1월 20일 미국 대통령 취임 첫날 북미자유무역협정(NAFTA) 재협상을 선언하고 취임 200일 내 탈퇴

여부를 검토할 것이라는

정권인수위원회의 계획이 공개되었다.

해당 계획은 대통령 후보 시절 그가 강조한 바와 같이 ‘미국 우선주의(America First)’ 하에서 무역/통상 정책 추진으로 귀결된다.

중국 위안화와 관련해서는 취임 100일째 ‘환율조작국’ 지정을 언급한 바 있다.

트럼프 당선인의 취임 100일은 4월 말로 미국 재무부에서 환율보고서를 발표하는 시기이다.

앞서 살펴본 바와 같이 우리는 현재 재무부 기준에서 중국을 환율조작국으로 지정하는 것은 어렵다고 판단한다.

물론 트럼프 당선인의 중국에 대한 강경발언이 중국과의 협상을 유도하기 위한 것이 아니라 실제 중국을 ‘환율조작국’으로

지정하고 폭탄 과세를 부과하려는 것이라는 가능성이 있다.

이에 따라 우리는 트럼프와 시진핑으로 대표되는 美中 정부 간의 팽팽한 힘겨루기를 ①무역분쟁과 ②협상 두 가지 시나리오로

나누어 살펴보고자 한다.

G2 무역분쟁의 발발

트럼프 취임 100 일: 환율조작국과 우선협상대상국(PFC) 지정 결정

그간 트럼프 당선인이 후보 시절 혹은 당선 이후에 중국에 발언했던 내용을 토대로 살펴보면, 사실상 미중 관계가

우려되는 것이 당연하다.

무역/통상에 대한 강경한 발언 외에도 37년 만에 대만 정상과 통화한데 이어 차이잉원 총통이 남미순방에서 미국을 경유하는

일정을 강행하는 등 중국입장에서는 결코 편치않은 상황이다.

그렇다면, 만약 트럼프의 언행이나 140자 ‘트위터’의 언급이 모두 정책에 반영하기 위한 것이라면 향후 미중 관계는

어떻게 변화할까?

사실상 무역/통상에 대한 문제도 있으나, 신냉전체제라고 할 수 있을 만큼 외교지형 역시 급변하게 될 것이다.

이는 ‘미국+대만’과 ‘중국+북한’으로 이어질 수 있기 때문이다.트럼프는 공공연히 취임 100일째에 중국을 환율조작국으로

지정하겠다고 언급해왔다.

이는 4월 말로 재무부의 환율보고서와 함께 무역대표부(USTR)의 스페셜 301조 보고서가 발간되는 시기이다.

즉, 환율조작국과 우선협상대상국(Priority Foreign Country,PFC)이 결정되는 시기라는 점이다.

앞서 언급한 바와 같이 당장 환율조작국 지정은 제도적 장벽이 있다.

이를 고려할 때,트럼프가 선택할 수 있는 방안 두 가지로 ① BHC법안 개정 혹은 ② 통상법을 근거로 과세하는 것이 있다.

두 가지 방안 모두 가능성을 배제할 수 없다. 사실상 트럼프 행정부가 발동하기 위한 절차가 간략한 것은 통상법을 근거로

과세하는 것이다.물론 통상법 201조 혹은 슈퍼 301조 발동 모두 당장 중국에 과세를 부과할 수 있는 것은 아니다.

해당 국가와의 협상 시기를 거치게 되어있다.

즉, 협상 과정을 진행한다는 것만으로도 해당 국가에 압박을 가할 수 있다는 것을 의미하므로 부담 요인이 된다.

한편 무역대표부(USTR)의 스페셜 301조 보고서 내 우선협상대상국(PFC) 지정은 환율조작국 지정만큼 명확한 기준이 없다.

즉, 특정 국가의 특정 품목의 불공정무역 혹은 지적재산권 침해에 대해 우선순위로 무역협상을 하겠다는 것을 의미하므로

무역대표부의 재량에 달렸다.

이에 따라 실제로 어떤 국가가 선정될지 여부를 미리 알기는 어렵다.

트럼프 행정부가 법안 개정을 통해 중국을 환율조작국으로 지정하더라도 당장 중국에 가해지는 물리적인 규제는 없다.

환율조작국 지정 1년 후 ‘반성 의지’가 없을 경우, 해당 국가에 대한 모니터링 강도를 높이겠다는 것이므로 당장 중국 무역에

피해가 발생하지 않는다.

그러나 중국에서 현재 언급되는 대응방안 등은 물리적인 규제에 가깝다.

중국의 대응방안: 대미 수입통관 강화, 희토류 수출 제한, 중국 내 미국기업에 과세

중국은 트럼프의 대중 무역규제가 현실화될 경우에 대한 대응방안으로 크게 3가지를 언급하고 있다.

바로 ①대미 수입통관 강화, ②희토류 수출 제한, ③중국 내 미국기업에 과세 적용이다.

먼저, 수입통관 강화는 중국이 타국의 경제적 보호무역주의 혹은 무역/통상에 문제가 발생했을 때, 일반적으로 가장 먼저

적용하는 조치이다. 이는 통관강화이나, 자국 경제에 미치는 타격이 크지 않은 제품에 대해서 적극적으로 통관불허를

결정할 수 있으므로 상대국에는 가장 대응하기 쉽지 않은 정책이다.

이와 동시에 중국 환구시보(環球時報)는 미국이 중국을 환율조작국으로 지정 혹은 폭탄 과세를 부과할 경우, 미국 보잉사에

주문한 여객기에 대한 주문 취소는 물론 미국산 자동차와 아이폰의 중국 내 판매가 어려울 것이라고 엄포한 바 있다.

환구시보의 논조가 다소 과격하다는 점을 고려할 때, 현실화되기 어렵다고 볼 수 있다.

그러나, 분명 중국에서 미국에 대응 방안으로 언급되고 있을 가능성을 배제할 수 없다.

두 번째, 중국의 희토류 수출 제한이다. WTO에 패소한 이후로 희토류 수출제한은 사라졌으나, 사실상 중국 정부는

2016년 10월, 희토류 채굴을 2020년까지 연간 14만 톤 이내로 제한하기로 결정한 바 있다.

즉, 과거 수출을 제한했다면 현재는 생산량을 제한함으로써 희토류에 대한 ‘지배’를 지속하겠다는 것이다.

마지막으로 중국 내 미국기업에 대한 과세 적용은 반독점을 이유로 진행될 가능성이 높다.

실제로 지난 12월 23일 GM 중국 합작법인 역시 반독점 위반 혐의로 벌금을 부과했다.

이는 다국적 기업이 결코 포기할 수 없는 중국 내수시장에 참여하기 위한 비용을

높이는 것으로 결국 기업들의 부담 제고로 이어진다.

결국, 트럼프 행정부에 대한 기업의 반발로 이어져 정책의 변화 압박을 가하겠다는 것으로 판단된다.

우리에게 미치는 영향: 중간재 수출 감소와 지정학 리스크 확대

미국 수입시장 점유율은 중국이 21.5%, 한국이 3.2%로 중국이 절대적으로 높다.

그러나 미국의 10대 수입상품(HS 6단위 기준)은 한국 점유율이 미국을 상회한다.

한국의 대미 수출은 부품과 소비재(승용차)가 큰 비중을 차지하고 중국의 대미 수출은 주로 소비재(내구재 및 반내구)와

자본재(기계류) 중심이다.

미국과 중국의 통상마찰이 심각해질 경우, 물론 중국에 중간재를 수출해서 중국이 재수출하는 AV기기, LCD 등의

타격은 있을 수 있다.

그러나, 미국 수입시장에서 한국과 중국 간의 수출 경합도가 높은 전기기기, 컴퓨터 및 통신기기와 기계류의 대미 수출이

증가할 가능성이 있다.

한편 미국과 중국과의 통상마찰은 외교/안보로까지 이어질 수 있다.

미국과 대만 그리고 일본까지 이어지는 중국 고립작전으로 반영될 수 있기 때문이다.

사실상 ‘북한’으로 이어지는 중국과의 관계와 우리나라의 우방인 미국과의 관계에서 ‘지정학적’ 리스크가 부각될 수 있다.

이는 우리나라의 경제와 안보 모두의 불안감이 확대되는 시나리오이다.

트럼프와 시진핑, 협상테이블에 마주앉다

그동안 트럼프 당선인의 중국 관련 발언은 사실상 중국과의 ‘무역전쟁’을 일으키겠다는 것보다 시진핑과의 협상에서 우위를

점하기 위한 전략에 가깝다.

실제로 중국에 보복 관세를 부과하고 수입을 중단하는 것으로 미국 제조업 회복을 기대하기는 어렵다.

염가의 공산품 등에 대한 수입 중단은 미국의 원가상승, 그리고 수입물가 상승으로 이어져 제조업의 경쟁력 훼손으로

반영될 수 있기 때문이다.

그렇다면 트럼프가 그동안 언급했던 중국 관련 이슈 중 실제로 반드시 얻고자 하는 이슈가 어떤 것인지 파악할 필요가 있다.

우리는 트럼프가 가장 원하는 것은 ‘미국의 무역수지 적자 완화를 통한 경기개선’일 것으로 예상한다.

이를 바탕으로 환율조작국 지정, 슈퍼 301조 등 행정 명령을 통한 보호무역주의, 중국의 시장경제지위(MES) 지정 보류,타이완

총통 차이잉원과 통화 등 ‘하나의 중국’ 원칙 파기를 살펴보면, 대부분 중국을 압박하기 위한 수단이었음을 알 수 있다.

사실상 중국에게 있어 ‘하나의 중국’ 원칙은 아킬레스건과도 같다.

대만은 물론이고 홍콩, 티베트 등 중국은 독립을 주장하는 소수민족이나 자치구가 많기 때문이다.

즉, 트럼프가 미국 대통령으로 당선된 이후 대만 차이잉원과의 통화, ‘하나의 중국’ 원칙 파기를 시사하는 것 등은 중국을

자극시키기 위한 것이다.

‘하나의 중국’이라는 원칙을 존중해 주면서 미국에게 유리한 조건들을 얻기 위한 전략으로 판단한다.

중국의 대미수입 확대: 항공기, 기계에 집중

트럼프 행정부는 ‘미국 우선주의(America First)’를 내세우며, 미국의 경기개선을 강조한다.

법인세 인하와 리쇼어링, 중국의 막대한 對美 무역흑자에 대한 불만과 환율조작국지정 등은 ‘중국이 미국의

일자리를 빼앗고, 환율을 조작한다’의 중국 때리기와 같은 맥락에서 이해할 수 있다.

이는 미국의 무역적자 중 對中 무역적자가 44.3%, 원유수입을 제외한 무역적자 중 77.0 %

(2011년1월~2016년 10월)에 달하는 것을 겨냥한다.

미국의 무역적자를 곧 이익훼손이라고 인식하고 있는 트럼프 행정부에게는 막대한 對中 무역적자는 반드시

해결해야만 하는 문제인 것이다.

트럼프 행정부는 중국의 대미수입 확대를 통해 대중국 무역적자 규모를 완화하고자 할 것이다.

미국의 최근 3년간 수출품 중 항공기가 7.2%로 가장 높은 비중을 차지하고 있다.

실제로 중국의 대미 수입품 중 최근 그 비중이 빠르게 증가하고 있는 품목은 바로 차량, 항공기 등으로 2016년

(11월 누적) 기준 20.5%에 달한다.

즉, 만약 트럼프와 시진핑이 협상테이블에 마주 앉아 ‘미국의 대중 무역적자 규모 감소’,‘중국의 대미 수입규모

확대’를 논의한다면 가장 가능성이 높은 시나리오는 중국의 대미 항공기 수입 규모확대 등을 통한 무역수지 불균형

해소가 될 것이라고 판단된다.

미국 최대 항공기 제조사인 보잉社에 따르면, 737 기종 전체 판매의 30%, 주력 공장에서 생산되는 항공기의

25%를 중국 항공사들이 수입하고 있다.

한편 미국 상무부는 보잉사의 대중 10억 달러 항공기 수출은 일자리 6,000개의 창출효과가 있다고 발표했다.

보잉사는 앞으로 20년간 중국이 약 6,810대의 항공기(1조 250억 달러)를 구매할 것으로 전망하고 있다.

이를 토대로 상무부에서 언급한 일자리 창출효과를 반영하면, 중국으로의 항공기 수출로 미국 내 일자리

615만 개, 연간 15만 개가 창출될 수 있다.

즉,중국의 대미 항공기 수입 규모확대는 무역수지 불균형뿐만 아니라 고용창출에도 효과적이라는 점을

고려할 때, 美中 간의 협상테이블에서 충분히 논의될 수 있다고 판단한다.

중국의 환율제도 시장화 개혁

트럼프 당선인은 막대한 대중국 무역적자를 중국의 환율 조작 때문이라고 지적해온 바 있다.

이에 따라 앞서 언급한 중국의 대미수입 확대와 함께 협상테이블에서 미국이 얻고자 하는 것은 환율제도의

시장화 개혁일 것으로 판단한다.

이는 중장기적으로 정부의 환율개입을 최소화하는 것을 유도하기 위한 것이다.

중국정부가 선택할 수 있는 환율제도의 시장화 개혁은 환율의 일일변동폭 확대를 기대할 수 있다.

현재 ±2.0%에 불과한 일일 변동폭을 확대해 미국의 위안화 환율제도 시장화 개혁에 대응할 것이다.

물론 위안화 환율의 일일 변동폭 확대가 통화절상을 의미하는 것은 아니다.

이에 따라 만약 미국 달러가 지속적으로 강세를 보일 경우, 위안화는 더 큰 폭으로 절하될 가능성도

배제할 수 없다.

즉, 强달러 추세의 완화와 위안화 환율의 일일 변동폭 확대가 함께 맞물릴 경우, 위안화 절상도 기대할 수 있다.

위안화는 어디로 가는가

과연 중국은 통화정책 완화를 사용할 수 있을까

미국의 금리인상 시점에서 중국 위안화에 드는 의문은 중국의 통화정책 스탠스이다.

바로 미국이 금리인상을 단행함에도 불구하고 과연 중국이 독자적인 통화정책을 선택할 수 있는가에 대한 문제이다.

과거 중국은 폐쇄적인 외환시장의 특성 상 대외변수에 민감하게 반응하지 않았다.

그러나 자본유출입 문제가 지속적으로 제기됨과 동시에 IMF SDR 편입은 향후 지속적인 자금 유출입이 빈번하게

발생시킬 수 있다는 점을 고려할 때, 중국도 미국과의 금리차에 무관심할 수는 없을 것으로 판단된다.

한편 중국의 장기물 금리는 정부의 유동성 공급의 영향으로 2016년 9월 이후 하락한 바 있다.

이에 따라 美中 금리차는 빠르게 줄어들어 위안화 절하로 반영되었다.

이는 달러강세와 함께 맞물려 위안화의 절하를 지속하는 요인으로 작용했다.

그리고 중국 10년물은 10월 말 이후 다시 반등하기 시작했다.

결론적으로 미국 금리인상 과정에서 중국이 통화정책 완화를 선택하는 것은 쉽지 않다.

만약 중국정부가 통화완화를 적극적으로 고려한다면 이는 美 달러강세가 다소 소강상태에 이른 경우일 것으로

예상한다. 이에 따라 중국정부는 통화정책에 대해서는 독자적인 정책적 결정을 내리기 어렵다.

결국 달러의 움직임에 따른 피동적인 대응만이 가능할 뿐이다.

이에 따라 우리는 중국정부가 ‘중립적인’ 통화정책 스탠스는 유지하나, 정책의 무게중심은 적극적인 재정지출로

옮겨질 것으로 판단한다.

왜냐하면 중국정부가 주동적으로 경기 하방경직성을 강화할 수 있는 유일한 정책이기 때문이다.

미국의 금리인상과 중국의 자본유출

미국의 금리인상을 맞딱뜨렸을 때, 중국에 대한 가장 큰 우려는 여전히 자본유출 문제이다.

중국경기에 대한 리스크를 완화해주는 요소 중 하나인 막대한 외환보유고가 더 이상 안전하지 않다는 인식 때문이다.

그리고 여기에는 그간 중국에 유입된 핫머니는 미국의 금리인상으로 빠져나갈 수 있다는 우려도 함께 작용하고 있다.

중국의 핫머니는 외환보유액, 월간 FDI 유입액, 월간 무역수지를 통해 산출한다.

이렇게 산출된 데이터는 월별 핫머니 flow 데이터이다.

즉, 누적으로 지금까지 중국에 유입된 핫머니 규모와 남아있는 규모를 확인할 수 없다.

이 같은 불확실성은 대외환경 변화에 경기를 흔드는 리스크 요인으로 반영된다.

중국의 핫머니는 2001 년 WTO 에 가입함과 동시에 시작된 고도성장기부터 유입되었을 것으로 추정한다.

2001 년 이후 중국의 누적 핫머니 규모를 추정한 결과,핫머니 유출이 시작되기 전인 2014 년 1 분기 기준의 누적 핫머니는

2.0 조 달러에 달한다. 그리고 2016 년 3 분기 기준 누적 핫머니 잔액은 6 천억 달러 수준이다.

2016 년 월평균 핫머니 유출규모가 750 억 달러 수준임을 고려할 때, 2017 년 2 분기 이후 추가적인 자금 유출 규모는 크지

않을 것으로 예상한다.즉, 핫머니로 통칭되는 자금들의 이동이 중국의 외환보유고를 흔들만한 가능성은 작다고 볼 수 있다.

실제로 최근 외환보유고 규모의 감소는 중국정부의 위안화 절하방어를 위한 것이기 때문이다.

물론 지난해 12 월 FOMC 에서의 금리인상 이후 2017 년 3 차례의 금리인상이 예상되어 있다는 점이 핫머니 유출과 맞물릴 경우,

우려감이 확대될 수는 있다.

이에따라 미국의 금리인상 여부보다는 시점이 중요하다.

중국의 적정 외환보유고

적정 외환보유고에 대한 명확한 정의는 없으나, 일반적으로 3 가지 기준이 통용되어 사용된다.

① IMF 에서 제시한 국가 간 경상거래만 고려한 기준,

② ‘그린스펀-기도티룰’이라고 불리는 국가 간 경상거래와 자본거래를 포함한 기준이다. 그리고 마지막으로

③ 국제결제은행(BIS)에서 제시한 도피성/투기성 자금의 유출입까지 고려한 기준이다.

① 경상거래를 고려한 것으로 3 개월 경상수입액② 경상거래와 자본거래를 고려할 수준으로 기본 기준

① + 단기외채 금액 규모 ③ 외국인의 포트폴리오 투자를 감안한 수준으로 기준 ② + 외국인주식투자의 30%

중국의 경우, 주식투자 중 외국인의 비중이 매우 작으므로 국제결제은행(BIS)에서 제시한 기준은 제외하고

나머지 기준의 적정 외환보유고를 살펴보면, 중국의 적정 외환보유고는 1.5 조 달러로 추산 가능하다.

추가적으로 유출가능 핫머니 규모 6 천억달러를 고려해도 중국의 적정 외환보유고는 2.1 달러라는 계산이 도출된다.

실제로 외환보유고가 3.9 조에 달하던 2014 년 2 분기에서 현재까지 줄어든 속도를 기반으로 향후 외환보유고

규모를 추산해보았다. 중국의 적정 외환보유고 1.5 조달러는 2021 년 1 분기, 유출가능 핫머니를 포함하여 추산한

적정 외환보유고 2.1 조달러 기준으로는 2019 년 2 분기 수준으로 추산된다.

최근의 중국의 외환보유고는 위안화 절하 압력에 대응하기 위한 정부의 순매도 포지션에 의해 감소하고 있다는 점을

고려할 때, 중국의 외환보유고 규모가 지속적으로 감소할 것으로 보기는 어렵기 때문이다.

결론적으로 현재 중국의 외환보유고가 3.0 조 달러(2016 년 12 월)임을 고려할 때,외환보유고 규모가 줄어들고

있음에도 불구하고 아직까지 중국의 외환보유고는 우려할만한 수준은 아니라 판단된다.

중국 인민은행(PBoC): 위안화 절하는 달러강세에 기인

2016 년 9 월 이후 또다시 가팔라진 위안화 절하 기조에 우려감이 깃들고 있다.

미연준은 2016 년 12 월 금리인상을 단행하며 2017 년 3 차례 금리인상을

예고한 바 있다. 이는 분명 위안화 절하의 불안감을 자극하는 요소이다.

중국 인민은행(PBoC)관계자는 중국 내부적인 변화에 따른 위안화 절하가 아님을 분명히 하고 있다.

달러인덱스는 지난해 12 월 107pt 를 넘어서면서 위안/달러 환율이 ‘7.0 위안’에 달할 것이라는 우려감이 지속되고 있다.

물론 최근 달러인덱스가 105.4pt 로 강달러 기조가 다소 주춤해짐에 따라 위안/달러 환율 역시 6.9 위안 수준을 보이고 있다.

중국 금융당국은 위안화의 움직임은 달러강세에 기인한 것임을 강조하며, 적극적인 환율 방어 가능성이 없음을 내비쳤다.

그리고 CFETS 위안화 환율지수로는 위안화가 매우 안정적임을 강조했다.

위안/달러환율과 CFETS 위안화 환율지수의 차이는 달러의 비중에 있다.

결국, 최근의 위안/달러 절하 추세는 정부의 개입보다는 강달러에 의한 것임을 확인할 수 있다.

이와 동시에 2017년부터 기존 CFETS 위안화 환율지수

바스켓에 11 개 통화를 추가함으로써 달러의 영향을 배제한 위안화는 안정적임을 더욱 강조하고 있다.

위안화 환율이 언제까지 절하될 것인지 여부는 달러 강세가 언제까지 지속하느냐에 따라 결정될 것으로 판단한다.

실제로 중국은 경상수지 흑자, 안정적인 외환보유고 등이 다른 나라들에 비해 상대적으로 양호하다는 점을 고려할 때,

펀더멘털에 따른 위안화 절하 기조의 강화라 보기는 어렵다.

당사는 1 월 말 이후 달러 강세 추세완화를 전망하고 있다.

이에 따라 지난해 하반기 이후부터 시작된 위안화의 절하추세 역시 1 월말 이후 완만해질 것으로 예상한다.

이는 중국정부에게 매우 긍정적인 변화이나, 향후의 위안화 움직임에 대해 피동적일 수밖에 없다는 점을 고려할 때, 재정정책

강화로 이어질 것이라는 기존 전망을 유지한다.

트럼프發 약달러에 무게…원화값, 1130원 갈수도-매일경제 -2017.02.01-김종훈 기자

원·달러 환율 어디로…원화값 변동성 커져

수출전선에 찬물 우려…당국 미세조정 가능성

◆ 기지개켜는 수출 / 원·달러 환율 어디로 ◆

'트럼프발(發) 달러 약세'로 달러당 원화값에도 비상이 걸렸다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 환율조작국으로 한국을 지목하진 않았지만 국내 수출기업들이 대미 무역흑자를

기록 중인 상황을 감안하면 사실상 트럼프 행정부의 '사정권'에서 우리나라도 자유로울 수 없기 때문이다.

1일 서울 외환시장에서도 이 같은 충격과 전망이 고스란히 반영되며 원화값이 큰 폭으로 상승(달러 하락)하며

시장에 팽배해 있는 불안심리를 반영했다.

지난 1월 초만 해도 달러당 1210원까지 떨어졌던 원화값이 한 달도 지나지 않아 50원 넘게 급등하며

1150원대 중반에서 거래되고 있다.

특히 달러 약세에 방점을 찍은 트럼프의 정책기조가 지속되면 원화값 수준과 변동성이 모두 확대되면서 우리나라

수출전선에 찬물을 끼얹을 수 있다는 우려감이 높아지고 있다.

일단 시장 전문가들은 원화값 수준이 단기간에 달러당 1130원대까지 오를 가능성이 있다고 전망한다.

서정훈 KEB하나은행 연구위원은 "트럼프의 최근까지 행보로 보면 인프라스트럭처 투자 확대→인플레이션 압박

상승→금리 인상→달러 강세로 이어지는 정책보다는 보호무역주의와 수출 확대 등 달러 약세를 유도하는 정책에

무게를 두고 있는 것으로 보인다"며 "낮게는 1130원 중반에서 1190원대까지 등락을 거듭할 것"이라고 말했다.

끊임없이 환율조작국 지정 압박을 받고 있는 중국이 위안화를 절상하면서 원화값이 동시에 오를

가능성도 제기됐다.

민경원 NH선물 연구원은 "트럼프의 환율조작국 지정 압박에 최근 중국이 위안화 가치를 절상해 한발 물러서는

모습을 보이기도 했다"고 말했다.

원화는 통상 위안화와 동조화 경향이 강해 위안화가 강세를 보이면 동반 강세를 보일 수 있다.

민 연구원은 "하반기 트럼프 정책이 구체화되면서 불확실성이 완화된다면 위험자산 선호 현상이 강해지면서

추가로 원화값은 1130~1140원까지 내려갈 수 있다"고 전망했다.

달러 강세 정책과 약세 정책 중 어느 정책에 무게를 둘지에 대한 시장의 혼란이 지속되면서 변동성은

상당 기간 지속될 전망이다.

전승지 삼성선물 연구원은 "재정 확대, 경기 부양, 인프라 투자 확대에 따른 금리 인상이 가져올 달러 강세와

보호무역주의 확대,수출산업 육성을 위한 달러 약세 기조가 서로 충돌하면서 앞으로 상당 기간

변동성이 확대될 것"이라고 말했다.

다만 급격한 원화 강세를 막기 위한 당국의 미세 조정 가능성도 열려 있다.

서 연구위원은 "달러가 약세로 방향을 틀었지만 급격한 원화값 상승에 따른 수출업체의 타격을 고려해 당국에서

미세 조정에 나설 가능성이 있다"고 전망했다.

미국·중국 '제2 플라자 밀약설'과 원·달러 환율 전망-2017.01.30

새해 벽두부터 미국과 중국 간 마찰이 심상치 않다.

무역 통상 지식재산권 등 경제 분야뿐만 아니라 남중국해 등 경제외적인 분야에 이르기까지 전방위에 걸쳐

나타나고 있다. 특히 환율 분야가 심하다.

세계 경제 양대 축인 두 국가 간 통화마찰은 그 파장이 의외로 커 세계인의 이목이 쏠리고 있다.

현재 국제통화제도에서는 양국 간 통화마찰을 가격기능에 의해 자율적으로 조정할 장치가 없다.

1976년 킹스턴 회담 이후 국제통화제도는 시장의 자연스러운 힘에 따라 형성된 것으로서 국가 간 조약이나

국제협약이 뒷받침되지 않는 ‘없는 시스템(non-system)’ 혹은 ‘젤리형 시스템(jelly system)’이기 때문이다.

국가 간 불균형이 심화될 때마다 최대 적자국인 미국이 시정해 보려고 노력하지만 경상수지 흑자국은 이를 조정할

유인이 별로 없어 글로벌 환율전쟁이 수시로 발생했다.

이 때문에 국제통화제도 개혁을 주장하는 학자는 최소한 불균형 조정을 강제할 수 있는 ‘국가 간 조약’이 있어야

한다고 주장해왔다. 2년 전 미국 중앙은행(Fed)이 금리를 올린 직후 위안화 가치가 대폭 절하되자 곧바로 ‘상하이

밀약설(달러 약세-위안 절상을 유도하는 묵시적 합의)’이 나왔던 것도 이 때문이다.

그 후 1년 만에 Fed가 금리를 한 차례 더 올리자 이번에는 ‘제2 플라자 밀약설’이 고개를 들고 있다.

밀약설이 합의될 때는 ‘협정’으로 변한다(제2 플라자 밀약→제2 플라자 협정).

‘제2 플라자 협정’은 인위적인 조정인 만큼 합의 가능성은 당사국인 미국과 중국이 ‘달러화 약세-위안화 절상’의

필요성을 인정하는지 여부에 달려 있다.

조지 소로스의 위안화 투기설,위안화 가치 40% 폭락설,중국 정부의 ‘본때론’과 위안화 대폭 평가절하 용인설 등

1년 전부터 중국은 위안화 관련 각종 위기설에 시달려왔다.

중국처럼 환투기 대상에 몰리는 국가는 외화 방어능력이 약할 때 환위기가 발생한다.

20년 전 아시아 통화위기가 대표적인 사례다. 국제통화기금(IMF) 이코노미스트였던 모리스 골드스타인 등이 제시한

특정국의 위기방어능력은 다양한 지표에 의해평가되지만 외환보유액이 핵심지표로 꼽히는 것은 이 때문이다.

중국의 외환보유액은 3조달러가 넘는다. 일부에서 외환보유액이 줄어드는 것을 우려하는 시각이 있다.

하지만 세 가지 기준(IMF 방식, 그린스펀·기도티 방식, 갭티윤 방식) 중 가장 넓은 개념인 갭티윤 방식으로

산정하더라도 중국의 적정 외환보유액은 2조4000억달러로 추정되는 점을 감안하면 큰 문제는 없다.

어떤 국가든 위기를 의도적으로 내거나 방관하는 일은 없다.

도널드 트럼프의 미국 대통령 당선 이후 압력을 가하는 미국에 본때를 보이기 위해 중국 정부가 위안화 가치 하락을

대폭 용인할 것이라는 시각이 있으나 설득력이 약하다. 대규모 자본이탈로 잃는 것이 더 많은 데다,

시진핑 정부의 최우선 과제인 ‘위안화 국제화’에도 도움이 되지 않기 때문이다.

트럼프 정부도 자유롭지 못하다.

재정정책은 뉴딜과 감세, 통화정책은 금리인상 등을 통해 출구전략을 모색하는 단계에서 위안화 가치까지 폭락할

경우 의도하지 않는 달러화 강세로 심한 후폭풍을 겪을 가능성이 높다.

미국 무역적자의 50% 이상을 차지하는 중국의 위안화 가치 절하는 무역적자를 축소하려는 보호주의 정책과

정면으로 배치되기 때문이다.

트럼프 당선 이후 선진 6개 통화에 대해 달러 가치를 나타내는 달러인덱스는 ‘101’대로 뛰어올랐다.

호드릭-프레스콧 필터로 구한 장기 추세에서 3% 이상 벗어나 있는 수준이다.

Fed의 계량모델인 ‘퍼버스(Ferbus=FRB+US)’에 따르면 달러 가치가 10% 상승하면 2년 후 미국 경제성장률이

0.75%포인트 떨어지는 것으로 추정된다.

‘미국의 재건’을 꿈꾸는 트럼프 정부로서는 출범 첫해부터 ‘달러 강세’와

‘경기 재둔화’라는 시련을 맞을 가능성이 높다.

재닛 옐런 Fed 의장도 말을 아끼고 있지만, 트럼프 집권 이후 늘어날 국채발행 우려로 재현되고 있는

‘옐런 수수께끼(완만한 금리인상 기조를 흐트러뜨리는 국채금리 이상 급등)’ 현상에

당혹스러워하는 것도 이 때문이다.

‘제2 플라자 협정’은 시진핑과 트럼프 정부가 모두 필요한 만큼 언제든지 논의될 수 있는 문제다.

2014년 12월 원과 위안화 직거래 시장이 개설된 이후 두 통화 간 상관계수가 ‘0.8’에 달할 정도로 높은 점을 감안하면

합의 여부와 관계없이 이 논의가 될 때마다 원·달러 환율은 하락 압력을 받을 가능성이 높다.

지금 분위기와는 사뭇 다를 수 있다.

한상춘 객원논설위원 schan@hankyung.com

'경제.금융이야기' 카테고리의 다른 글

| 경기상승 국면, 1년 만에 끝날 수 있다 (0) | 2017.12.03 |

|---|---|

| 이런 리포트도 있네요 (0) | 2017.11.24 |

| 경기 회복 사이클은 어떻게 끝나게 될까? (0) | 2017.04.04 |

| 4차 산업혁명을 이끌 주도주는 ~~~ (0) | 2017.03.30 |

| 금리 金利 interest rate (0) | 2017.03.11 |