2025 산업테마 가이드 - 하나증권 : 2025.02.25

<목차>

1. 우주산업 - ① 인공위성, ② 발사체/발사 서비스 , ③ 위성운영 및 서비스

2. 양자 - ① 양자컴퓨터, ② 양자암호통신

3. AI - ① AI 소프트웨어, ② AI 인프라 , ③ AI 하드웨어

4. 반도체- ① HBM , ② 온디바이스 AI , ③ 유리기판

5. 로봇 - ① 휴머노이드 로봇, ② 자율주행로봇, ③ 드론

6. 트럼프 2.0 - ① 조선 , ② 건설 , ③ 방산

7. 수출 - ① 화장품, ② 미용/의료기기 , ③ 전력기기

8. 바이오 - ① ADC , ② 바이오시밀러 ③ 비만치료제

우주산업

인공위성

Q-Growth를 견인할 저궤도 위성

관전포인트

뉴스페이스 시대가 본격화 되면서 스페이스X, 원웹, 텔레셋 등 민간 기업의 우주 시장

참여 확대 추세

우주패권을 선제적으로 차지를 위해 미국, 중국, 러시아 등 각국은 저궤도 위성 (LEO)

발사 크게 증가

전세계 인공위성 발사 중 상업용 위성 발사 비중이 약 78%로 절대적인 상황

인공위성은 미래 첨단산업 선점에 필수 아이템으로 자율주행, UAM, 원격제어 등으로

적용 확대 전망

정의

인공위성 시장은 위성을 개발, 제조, 발사, 운영 및 관련 서비스 제공과 관련된 산업을 포함하는

시장을 의미한다. 이 시장은 다양한 유형의 위성(통신, 지구 관측, 내비게이션, 군사 및 과학

연구 등)과 위성을 지원하는 발사 서비스, 지상장비, 데이터 처리 및 분석 서비스 등을 포함한다.

통상적으로 인공위성 제조 및 발사체 분야는 산업 내에서 업스트림(UpStream)에 해당하며

추가적으로 인공위성을 제조함에 있어 필요한 탑재체 및 각종 부품을 포괄하는 개념이다.

인공위성은 활용 고도에 따라 저궤도 (LEO, Low Earth Orbit),

중궤도 (MEO, Middle Earth Orbit), 정지궤도 (GEO, Geostation Earth Orbit)으로 구분된다.

현황

최근 우주시장은 뉴스페이스 시대가 도래하면서 스페이스X, 원웹 등 민간 기업이 시장에 활발히

참여함에 따라 발사되는 위성도 가파르게 증가하고 있다.

전세계 주요 국가는 우주가 인류의 미래에 펼쳐질 새로운 방향성을 제시할 수 있는 공간으로

인식이 전환되고 있으며, 우주 패권을 차지하기 위해 관련 기반 산업에 정부 예산과 민간 자본을

활용하여 대규모 투자가 이어지고 있다.

SpaceFoundation과 모건스탠리 자료에 따르면 2020년 우주산업의 시장규모는 약 4,470억

달러에서 2030년 5,995억 달러에 이를 것으로 전망한다.

우주산업 밸류체인에서 업스트림에 해당하는 인공위성 제조 및 발사체 산업은 전체 비중의

약 30%를 차지한다.

미국, 러시아, 중국 등은 국가의 안보와 디지털 시장 성장에 따른 초고속 통신망 구축을

선점하기 위해 저궤도 위성 (LEO)에 대한 투자를 적극적으로 진행 중이다.

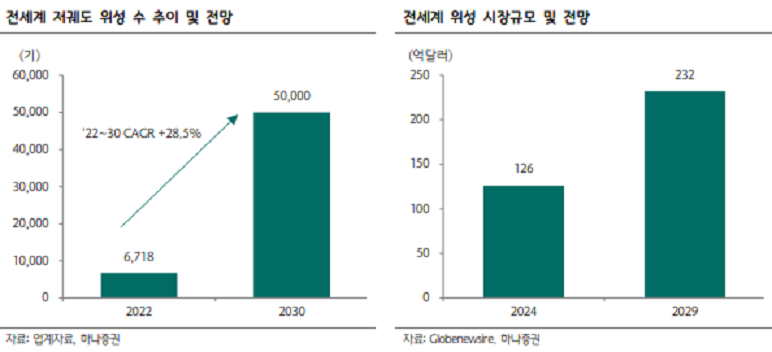

전세계 저궤도 위성 발사수는 2022년 6,718개에서 2030년 약 50,000개로 연평균 성장률은

28.5%에 이를 것으로 전망한다.

특히 소재 및 제조 기술의 고도화로 인해 인공위성 제작 비용이 감소함에 따라 양적 성장

(Q-Growth)이 기대된다.

국가별 위성 보유 수는 미국이 약 2,800개 이상 (실제 가동 위성 기준)으로 독보적인 1위이며,

최근에는 중국이 위성 투자가 급격하게 증가하면서 위성수가 큰 폭으로 증가하고 있다.

발사체/발사 서비스

정부와 민간이 함께 만들어가는 우주 발사체 산업의 진화

관전포인트

위성 발사 수요 증가에 따른 전세계 발사체 시장의 연평균성장률은 13.1%에 이를 것으로 전망

운용 위성 수가 가장 많은 북미 지역이 전체 비중의 40%로 절대적 포지션 차지하고 있는 상황

2025년부터 우주 프로젝트의 증가로 인해 중국, 인도, 한국 등 아시아 지역 발사가 빠른

속도로 증가 예상

획기적으로 발사 비용 절감이 가능한 재사용 발사체 개발은 우주 시장 점유율 확대에

중요한 핵심 Key

정의

우주 발사체 시장은 저궤도 및 정지궤도 위성을 포함하여 인공위성과 같은 우주 비행체를

발사하기 위한 발사체 시스템을 설계, 제작, 운영하는 모든 활동을 통칭한다.

발사체 시장은 전통적으로 정부 기관에 의해 주도되어왔으나, 현재는 민간 기업들이 적극적으로

진입하며 경쟁력 있는 발사 서비스와 기술 개발로 혁신이 이루어지고 있다.

민간 주도 발사체 시장을 견인하는 글로벌 기업으로는 스페이스X, 로켓랩, ULA, 소유즈,

Relativity 등이 있으며 국내 기업으로는 대표적으로 한화에어로스페이스와 이노스페이스가 있다.

현황

저궤도 위성의 수요가 증가함에 따라 우주 발사 서비스 시장도 동반성장 중이다.

전세계 발사 서비스 시장 규모는 2024년 약 186.8억 달러에서 2034년 642.5억 달러로

연평균성장률은 13.1%에 이를 것으로 전망한다.

특히 북미 지역의 시장 규모는 51억 6,000만 달러로 전체 비중의 약 40%를 차지하고 있으며,

스페이스X, 로켓랩 등 북미 지역 플레이어의 발사 횟수와 운용 위성 수 증가가 가장 큰 요인이다.

2025년부터는 아시아 지역의 발사 서비스 시장도 중국, 인도, 한국에 의해 크게

확대될 것으로 기대된다.

확대 요인으로는 1) 탄도 미사일에 대한 자체 개발 역량, 2) 정부의 지원 (직접투자, 보조금),

3) 생산 및 운영비용 감소, 4) 우주 프로젝트 증가 이다.

특히 재사용 가능 발사체 (Reusable launch vehicle) 개발은 발사 비용을 획기적으로 낮추어

시장의 확장성을 높이고 있다.

또한, 소형 위성 발사의 수요가 증가함에 따라 이를 전문으로 하는 스타트업과

기업들이 증가하고 있다.

또한 해외 민간 기업들이 주도하는 시장 경쟁은 지속적으로 확대되고 있으며, 다양한 탑재량

처리 솔루션에 대한 수요도 증가하고 있는 추세이다.

현재 우주 발사체 시장은 다양한 기술, 기업의 참여 및 혁신으로 경쟁력은 매년 높아지고 있으며,

미래 우주 개발과 탐사의 근간이 되는 중요한 미래 성장 산업으로 자리자고 있다.

위성운영 및 서비스

위성 데이터와 AI: 미래 산업을 변화시키는 혁신

관전포인트

위성을 활용한 전방 시장의 니즈가 확대됨에 따라 운영 및 서비스의 중요도가

높아지고 있는 상황

위성영상 및 데이터를 AI를 통해 분석 및 서비스 제공하는 형태로 발전하는 추세

재사용 발사체 개발 등으로 인해 발사 비용의 현격한 감소는 위성 서비스에 대한 접근을 높임

우주산업에서 위성운영 및 서비스 시장이 중장기적으로 가장 큰 부가가치를

창출할 수 있는 영역

정의

위성 운영 및 서비스 시장은 운영 중인 인공위성을 활용하여 다양한 상업적, 공공,

군사적 서비스를 제공하는 산업을 의미한다.

이 시장은 위성통신, 지구 관측, 내비게이션, 국방/보안, 데이터 분석 등 다양한 응용 분야를

포함하며, 최근에는 클라우드, AI, IoT와 결합하여 더욱 확장되고 있다.

관련 시장으로는 1) 위성통신, 2) 지구 관측 및 원격 탐사, 3) 위성 내비게이션 및 위치정보 서비스,

4) 국방 및 보안, 5) 위성 데이터 분석 및 AI 기반 서비스 등이 있다.

위성통신을위한 안테나 제조 업체로는 국내에는 인텔리안테크와 컨텍이 대표적이다.

특히 컨텍은 안테나 제조기술뿐만 아니라 위성 데이터 분석 및 AI 기반 서비스도 제공이 가능한

비즈니스 포트폴리오를 구축하고 있다.

현황

위성 운영 및 서비스 시장은 인공위성을 활용하여 다양한 부가가치를 제공하는 산업이다.

통신, 내비게이션, 기상 관측, 환경 모니터링, 군사적 활용 등 여러 분야에 서비스가 방대하게

이루어지고 있다.

최근 우주 시장의 성장에 따른 빠른 성장세를 보이고 있다.

2023년 기준 위성 서비스 시장 규모는 약 1,100억 달러이며, 2033년까지 2,411억 달러로 연평균

성장률은 약 8.5%에 이를 전망이다.

위성 통신 서비스는 소비자가 요구하는 빠른 인터넷 연결과 데이터 전송, 음역지역 없이

원격 지역에도 원활할 통신 등 중요한 역할을 담당하고 있다.

최근에는 재사용 발사체 개발과 기술 고도화로 인해 위성 제작 및 발사 비용이 크게 줄어들고

있어 이러한 혁신이 위성 서비스의 접근성과 효율성을 높이고 있다.

우주 위성운영 및 서비스 시장의 주요 사업자는 통신사, 위성 운영사, 데이터 제공업체 등이

있으며 다양한 데이터 서비스와 애플리케이션을 제공하며 추가 가치를 창출하고 있다.

정부 주도의 우주 탐사와 상업적 위성 수요 증가로 인해 기술과 서비스는 더욱 활성될 전망이며,

새로운 비즈니스의 기회로 발전 중이다

양자

양자컴퓨터

글로벌 빅테크 업체가 주도하는 양자컴퓨터 시장

관전포인트

양자 컴퓨팅 기술은 전 세계적으로 빠르게 발전하고 있고,

주요 국가와 기업들 선두 차지하기 위해 적극적 투자

구글은 2031년까지 양자 컴퓨터 상용화를 목표로 6단계 로드맵을 추진

국내 또한 글로벌 양자 컴퓨팅 경쟁에서 뒤처지지 않기 위해 연구개발을 강화

과학기술정보통신부는 2035년까지 300큐비트급 양자 컴퓨터를 개발하는 것을 목표로 제시

정의

양자컴퓨터는 양자역학의 원리를 기반으로, 중첩(superposition)과 얽힘(entanglement) 등의

현상을 활용하여 기존의 고전적 컴퓨터로는 해결하기 어려운 복잡한 문제를 효율적으로

처리하는 컴퓨터이다.

기존 컴퓨터는 비트(bit)를 단위로 하여 0 또는 1의 이진 상태를 표현하는 반면, 양자 컴퓨터는

큐비트(qubit)를 사용하여 0과 1의 상태를 동시에 나타 낼 수 있는 중첩 상태를 구현한다.

즉 중첩상태를 통해 병렬 연산을 수행해 방대한 계산을 동시에 처리할 수 있다는 의미다.

향후 금융 시장의 복잡한 최적화 문제, 신약 개발을 위한 분자 시뮬레이션, 암호 해독,

인공지능(AI) 모델 개선등 다양한 산업에서 혁신적인 변화를 가져올 것으로 기대된다.

현황

양자 컴퓨팅 기술은 전 세계적으로 빠르게 발전하고 있으며, 주요 국가와 기업들이 선두를

차지하기 위해 적극적으로 투자하고 있다.

미국은 양자 컴퓨팅 연구의 중심지로, 구글과 IBM이 대표적인 기업이다.

구글은 2019년 시커모어(Sycamore) 프로세서를 통해 양자 우월성을 입증하였으며,

2031년까지 양자 컴퓨터 상용화를 목표로 6단계 로드맵을 추진하고 있다.

최근에는 엔비디아와 협력하여 양자 컴퓨팅 개발을 가속화하고 있다. IBM은 2022년 127큐비트

‘이글(Eagle)’ 프로세서를 공개하였으며, 올해까지 4,000큐비트급 양자 컴퓨터 개발을

목표로 하고 있다.

또한, 연세대학교에‘IBM 퀀텀 시스템 원’을 설치하여 국내 연구자들이 고성능 양자 컴퓨팅을

연구할 수 있도록 지원하고 있다.

국내는 글로벌 양자 컴퓨팅 경쟁에서 뒤처지지 않기 위해 연구개발을 강화하고 있다.

과학기술정보통신부는 2023년 ‘국가 양자 기술 산업 혁신 전략’을 발표하며, 2035년까지

300큐비트급 양자 컴퓨터를 개발하는 것을 목표로 설정하였다.

삼성전자, SK텔레콤, LG전자 등 주요 대기업들이 양자 기술 관련 연구에 투자하고 있으며,

KAIST와 서울대 등 주요대학도 양자 컴퓨팅 연구소를 운영하고 있다.

특히, SK텔레콤은 미국 양자 보안 기업 IDQ를 인수하며 양자 보안 기술을 강화하고 있다

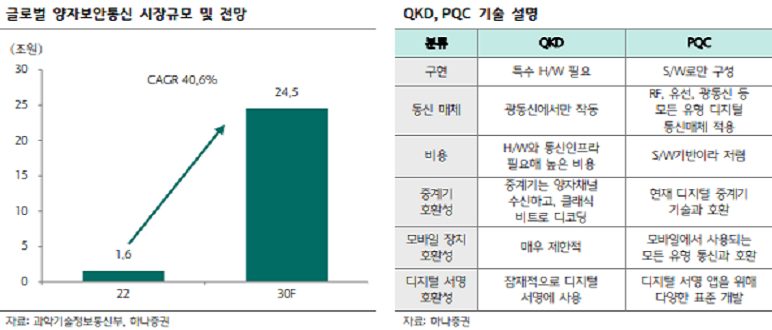

양자암호통신

양자컴퓨팅 시대 도래보다 빠를 양자암호통신

관전포인트

양자컴퓨팅의 등장으로 양자암호통신 기술의 중요성이 부각받고 있음

SK텔레콤은 퀀텀팀 설립 및 하드웨어 기반과 소프트웨어 기반을 결합해 세계 최초

양자암호칩 'Q-HSM' 출시

KT는 하이브리드형 양자보안망을 구축하여 신한은행 등 금융기관과 협력

LG유플러스는 PQC 기반 생체인증으로 로그인 보안을 강화한 클라우드용

통합계정관리솔루션 ‘알파카’ 출시

정의

양자암호통신은 양자 역학에서 어떤 물리적 상태가 정해지지 않고 중첩된 양자 중첩,

여러 양자 중첩 상태가 서로 영향을 줄 수 있도록 연결되는 양자 얽힘 등의 특성을 활용한

통신기술이다.

현재 해킹은 수많은 광자의 형태로 전송 중인 데이터 일부를 중간에 빼돌리거나 정보만

복사하고 다시 보내는 방식으로 이루어져있다.

그런데 양자암호통신의 경우 양자 중첩 상태에 있는 광자는 물리적으로 복제가 불가능하며

정보를 확인하는 순간 중첩 상태가 붕괴해 다시 되돌릴 수 없는 특징을 갖는다.

중요 기술로는 양자 키 분배(QKD, Quantum Key Distribution)과 양자 난수 생성

(QRNG, Quantum Random Number Generator)이 핵심 기술로 주목받고 있다.

현황

미국에서는 양자암호통신 기술의 상용화가 다양한 분야에서 진행 중이다. 특히 금융, 국방,

통신 등 보안이 중요한 산업에서 양자암호통신을 도입하여 데이터 보호를 강화하고 있다.

금융분야는 JP모건 체이스는 IBM과 협력하여 양자키분배(QKD) 기술을 활용한 블록체인

네트워크를 구축하였고, 통신분야는 AT&T는 양자암호통신 기술을 자사의 네트워크에 통합하기

위한 연구를 진행하고 있으며, 미국 국방부는 양자암호통신 기술을 군사 통신 시스템에

적용하기 위한 연구를 진행하고 있는 것으로 파악된다.

한국에서는 이동통신 3사를 중심으로 양자암호통신 솔루션과 상용 장비 시장이 확대되고 있음.

SK텔레콤은 퀀텀팀(에스오에스랩, 엑스게이트, 우리로, 케이씨에스, 노키아, IDQ코리아 등)을

중심으로 전용회선에 양자암호통신을 채택하고, 삼성전자 휴대폰에 양자암호통신 칩을 내장했다.

또한, 작년 6월 퀀텀코리아 행사에서 하드웨어 기반 QRNG와 소프트웨어 기반 양자내성암호

(PQC)를 적용한 세계 최초의 양자암호칩 'Q-HSM'을 선보였다.

KT는 양자암호통신 전송 거리 확장 및 무선 서비스 구현 확장에 본격적으로 파악된다.

KT는 하이브리드형 양자보안망을 구축하여 금융기관과 협력하고 있으며, 무선 양자키분배

시스템을 통해 10km 거리의 데이터 전송을 성공적으로 시연했다.

이 기술은 강원도청과 현대중공업 등에서 실제로 활용되고 있다.

마지막으로 LG유플러스도 클라우드용 통합 계정관리 솔루션 '알파키'를 선보였다.

알파키는 PQC 기반 생체인증으로 로그인 보안을 강화한 것이 특징이고 다양한

산업군에 보급 예정이다.

AI

AI 인프라

AI 생태계 고도화에 필수적인 인프라 투자

관전포인트

글로벌 AI 인프라 시장 규모는 2024~2030년 CAGR 30.4%로 고성장이 전망됨

산업 전반 AI 채택량 급증에 따라 인프라 투자는 필수적으로 요구되는 상황

국가적 차원에서 각 국의 정부는 글로벌 AI 패권 경쟁에 대응하기 위해 투자 계획을 발표 중

글로벌 빅테크 기업들 및 국내 기업들 역시 AI 데이터 센터,

클라우드등에 투자 규모를 늘리고 있는 상황

정의

AI 인프라는 최종적인 AI 어플리케이션 구축, 학습, 배포 등에 필요한 H/W, S/W 등 종합적인

환경을 의미한다.

산업 전반에 걸친 AI 채택량 및 연산량 급증으로 AI 기술이 효과적으로 작동하기 위해 인프라

투자는 필수적으로 요구되고 있다.

구성 요소는 크게 학습에 필요한 데이터를 저장하고 관리하는 클라우드 스토리지 및 데이터 센터,

방대한 데이터의 고속 전송을 위한 광대역 네트워크 기반 전력 인프라 등으로 나눌 수 있다.

궁극적으로 AI의 발전 및 확장은 AI 인프라의 지속적인 혁신 및 투자에 따라 크게 변화되고 있다.

AI 의사 결정은 높은 연산 비용이 발생하기 때문에 효율적인 운영이 필수적이며, 결국 AI 인프라를

갖춘 기업들은 빠른 의사 결정 속도 및 높은 정확도 등으로 효율성 및 생산성을 높일 수 있고,

클라우드 기반 AI 서비스 활용으로 온디맨드 규모 확대를 통한 확장성 증대 및 비용 절감 등이

가능하다.

현황

Grand View Research에 따르면 글로벌 AI 인프라 시장 규모는 2030년 2,234억 5,000만 달러에

달할 것으로 예상하고 있으며, 2024~2030년 CAGR은 30.4%로 급격하게 성장할 것으로 전망된다.

미국은 오픈AI, 오라클, 소프트뱅크를 필두로 AI 데이터 센터를 신설하는 ‘스타게이트 프로젝트’를

추진하면서 약 5천억달러를 투입한다고 밝혔으며, 프랑스는 지난 2월 11일 ‘AI 행동 정상회의’에서

약 1,090억 유로의 AI 투자 계획을 발표했다.

국내 정부는 글로벌 AI 패권 경쟁에 대응하기 위해 ‘국가 AI 컴퓨팅 센터’를 조기에 개시한다고

밝힌 상황이다.

글로벌 주요 빅테크 기업들 또한 AI 기술의 상업적 성공을 목표로 데이터 센터 및 클라우드 등

인프라 구축 투자 규모가 늘어나고 있는 상황이다.

1) 가장 큰 규모의 투자는 ‘아마존’으로 올해 약 1천억 달러를 AI 이니셔티브 사업

(데이터센터 및 아마존 웹 서비스)에 투자하겠다고 밝혔으며,

2) ‘마이크로소프트’는 약 800억 달러를 AI 데이터 센터와 클라우드 서브스 ‘애저’ 구축에

투자한다는 계획이다.

3) ‘구글’은 클라우드 부문 실적 부진을 개선하기 위해 올해 AI 인프라 구축에 약 750억 달러

투자를 예고하고 있으며, 4) ‘메타’는 데이터 센터 확장 및 AI R&D 강화를 위해 올해까지

최대 650억 달러를 투자할 계획이다.

AI 하드웨어

생성형 AI 모델 학습에 필수적인 AI 하드웨어 수요 급증

관전포인트

글로벌 AI 하드웨어 시장 규모는 2023년 541억 달러--->

2030년 4,741억 달러, CAGR 38.7% 성장 전망

국내 정부는 2027년까지 고성능 서버용 GPU 총 3만개를 확보해 AI 컴퓨팅 센터를

조기 개소할 계획

생성형 AI 모델 개발을 위해 AI 연산 능력이 탁월한 GPU의 수요가 늘어나고 있는 추세

국내에서는 연산 및 학습 속도를 향상시켜주는 HBM의 개발이 활발한 상황

정의

AI 하드웨어는 어플리케이션의 데이터 처리, 학습 등 빠른 처리를 위해 특별히 설계된

마이크로칩 등을 통칭한다.

구성요소는 CPU, GPU 등과 같은 프로세서 및 가속기, 고성능 컴퓨팅을 위한 HBM,

데이터 저장 스토리지, 시스템 전력 공급의 전원 모듈 등이 존재한다.

각 구성 요소들의 조합으로 AI 시스템에 대한 성능 및 효율성이 결정된다.

최근에는 엣지 AI의 성장으로 저전력, 고효율 등 에너지 효율성을 증가 시키고, 특정 AI 연산에

특화된 칩 등의 개발이 이뤄지고 있는 상황이다.

향후 양자 컴퓨팅 기술과 AI의 융합으로 학습 시간을 대폭 단축 시키며, 연산 속도를 향상시키는

기술이 주목받을 것으로 전망되고 있다,

현황

Global Information에 따르면 글로벌 AI 하드웨어 시장 규모는 2023년 541억 달러에서 2030년은

4,741억 달러로 예측 기간 중 CAGR 38.7%의 성장이 전망된다.

국내 정부는 AI 개발 환경에 대응하기 위해 고성능 서버용 GPU를 2025년 연내에 1만개 확보할

계획을 밝혔으며, 2027년까지는 총 3만개를 확보해 AI 컴퓨팅 센터를 조기 개소할 계획이다.

Open AI의 GPT-4는 개발하는데 GPU가 약 1만 5천개 사용된 것으로 알려진 반면, 지난 2월 17일

공개한 테슬라가 이끄는 AI 기업 xAI의 ‘그록3’은 데이터를 학습하는데 약 10만개의 GPU를

사용한 것으로 파악된다.

이처럼 중국에서 등장한 딥시크와 더불어 생성형 AI 모델 개발을 위해 AI 연산 능력이 탁월한 GPU

수요가 늘어나고 있는 추세에 있다. 특히, 엔비디아의 GPU 사용 의존도가 높은 상황이다.

엔비디아는 CES 2025에서 차세대 칩셋 블랙웰 RTX 아키텍처 기반 GPU GeForce RTX 50,

슈퍼컴퓨터 Project DIGITS 등 혁신적인 AI 기술들을 공개했으며, 이를 활용해 자율주행,

로봇 등으로의 산업 확장을 제시했다.

기술적인 트렌드는 특정 AI 연산에 최적화된 TPU(Tensor Processing Unit),

NPU(Neural Processing Unit), VPU(Vision Processing Unit) 등 다양한 형태의 AI 가속기가

등장하고 있다.

국내에서는 연산 및 학습 속도를 향상시켜주는 HBM(고대역폭 메모리)의 개발이 활발하다.

삼성전자는 HBM3E 개선 제품을 지속 개발 중이며, SK하이닉스는 지난해 3월 HBM3E 8단을

엔비디아 납품을 시작으로 HBM3E 12단을 세계 최초로 양산을 시작했고,

올해는 HBM3E 16단을 공급할 예정이다

반도체

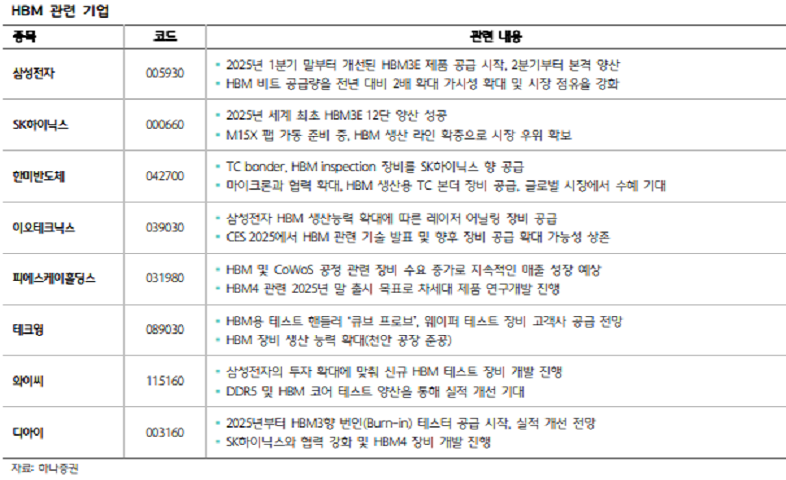

HBM

AI 반도체 성능을 극대화하는 메모리

관전포인트

HBM 시장 성장 가속화: 2024년 24억달러 → 2025년 30억달러 → 2029년 78억달러 전망

HBM4 도입 임박: 주요 반도체 기업, 2026년 HBM4 양산 준비 중

AI 반도체 및 데이터센터 확장: AI, HPC, 자율주행 시장 성장에 따른 HBM 수요 증가

공급 부족 지속: 2025년 이후에도 수요 증가로 공급 부족 전망, 장기 계약 확대 예상

정의

HBM(High Bandwidth Memory)은 기존 DRAM보다 대역폭이 크고 전력 소모가 낮은

차세대 메모리 반도체다.

TSV(Through Silicon Via) 기술을 활용해 여러 개의 DRAM 다이를 3D 적층 방식으로 연결하여

데이터 전송 속도를 크게 향상시킨다.

기존 GDDR6 대비 대역폭이 3~4배 높고, 동일 성능 기준 전력 효율이 약 30~50% 향상된다.

이러한 특성 덕분에 AI 반도체, 데이터센터, 고성능 컴퓨팅(HPC), 자율주행차 등 고속 데이터

처리가 필요한 환경에서 필수적인 역할을 하고 있다.

현황

AI 반도체와 데이터센터 시장이 빠르게 성장하면서 HBM 채택도 확대되고 있다.

The Business Research 보고서에 따르면, HBM 시장 규모는 2024년 24억달러에서

2025년 30억달러, 2029년 78억달러로 성장할 전망이며, 이는 연평균 성장률 26.8%에 해당한다.

메모리 반도체 시장에서 가장 빠른 성장세를 기록할 것으로 예상된다.

HBM3E 생산을 확대하는 SK하이닉스는 엔비디아의 H200 및 H300 GPU에 공급할 예정이며,

삼성전자와 마이크론도 차세대 HBM3E 및 HBM4 개발을 강화하고 있다.

HBM 수요 증가에 따라 2025년 이후에도 공급 부족이 지속될 전망이며, 이에 엔비디아, AMD,

인텔 등 주요 반도체 기업들은 장기 공급 계약을 확대하며 안정적인 물량 확보에 집중하고 있다.

이러한 변화 속에서 패키징 기술도 빠르게 발전하고 있다.

TSMC와 엔비디아는 HBM과의 최적화를 위해 CoWoS-L 기술 적용을 확대하고 있으며,

2025년부터 본격적으로 도입될 전망이다.

CoWoS-L 생산량은 2024년 9K에서 2025년 40K 이상으로 증가할 것으로 예상되며,

2026년까지 지속적으로 확대될 것으로 보인다.

향후 HBM은 AI 반도체와 데이터센터의 필수 메모리로 자리 잡을 것이며,

CoWoS-L 및 차세대 패키징 기술과 결합해 지속적인 성능 향상이 이루어질 전망이다.

온디바이스 AI

디바이스에서 AI가 깨어난다

관전포인트

온디바이스 AI 시장 급성장: 2023년 170억달러 → 2031년 1,144억달러 전망

엣지 디바이스 AI 연산 확대: 스마트폰, PC, IoT 기기 등 다양한 디바이스에서

AI 연산 수행 증가

AI 스마트폰/PC 대중화: 실시간 번역, 음성 비서, 맞춤형 추천 기능 강화 및 AI 전용

NPU 탑재 PC 보급 본격화

AI 가전제품 시장 개화: 음성 인식, 자동화, 맞춤형 기능이 적용된 스마트 가전 보급 가속화

정의

온디바이스 AI는 스마트폰, PC, 웨어러블, IoT 기기 및 가전제품에서 네트워크 연결 없이 AI

연산을 수행하는 기술이다.

기기 자체에 내장된 NPU, GPU, DSP 등을 활용하여 실시간으로 데이터를 처리한다.

이를 통해 네트워크 지연을 줄이고, 보안성을 높이며, 전력 소모를 줄일 수 있다.

최근 생성형 AI 기술이 발전하면서 온디바이스 AI는 스마트 디바이스의 핵심 기술로 자리 잡고

있으며, AI 연산 기능이 다양한 제품군에 기본적으로 탑재될 것으로 전망된다.

현황

온디바이스 AI 시장은 스마트폰뿐만 아니라 PC, 웨어러블, 스마트 스피커, 가전제품,

IoT 디바이스 등으로 빠르게 확산되고 있다.

Verified Market Research 보고서에 따르면, 글로벌 온디바이스 AI 시장은 2023년

170억달러에서 2031년 1,144억달러로 확대될 전망이며, 이는 연평균 성장률 49.4%에 해당한다.

반도체 업계에서는 삼성전자, 퀄컴, 인텔 등이 온디바이스 AI 기술을 더욱 고도화하며 다양한

제품군에 적용하고 있다.

삼성전자는 S24부터 LLW(Low Latency Wide I/O) Dram을 도입했으며, 최신 모델인 S25에도

동일한 기술을 적용해 AI 연산 속도를 향상시켰다.

퀄컴은 스냅드래곤 8 Gen 4 및 AI 연산이 강화된 PC용 스냅드래곤 X 엘리트를 출시하며,

온디바이스 AI 기술을 스마트폰과 PC뿐만 아니라 웨어러블 및 IoT 디바이스로 확장하고 있다.

인텔 또한 코어 울트라 프로세서를 통해 AI PC 시장을 확대하고 있으며, 2025년까지 누적으로

1억대 이상의 AI PC 출하를 목표로 하고 있다.

이 외에도 온디바이스 AI 기술이 가전제품에 적용되는 사례가 증가하고 있다.

삼성전자와 LG전자는 AI 기반의 스마트 냉장고, 세탁기, 에어컨, 로봇청소기 등 다양한

가전제품에 온디바이스 AI 기능을 탑재하고 있으며, 이를 통해 사용자 편의성과 에너지

효율성을 높이고 있다.

AI 기술이 스마트폰과 PC를 넘어 다양한 디바이스에 탑재됨에 따라, 향후 출시되는 대부분의

전자제품이 AI 연산 기능을 내장한 형태가 될 가능성이 높다.

특히, 웨어러블 기기와 스마트 홈 디바이스에서도 AI 기반 기능이 더욱 강화되면서,

온디바이스 AI는 디지털 생태계의 핵심 기술로 자리 잡을 것으로 예상된다.

유리기판

고성능 패키징의 새로운 표준

관전포인트

고성능 패키징 혁신: 신호 전송 속도 향상, 전력 소모 절감

정밀 패터닝 및 내구성 강화: 초미세 공정 적용 용이, 열팽창·구조 변형 최소화로 신뢰성 확보

고주파·HPC 환경 최적화: 위성통신, 자율주행, AI 반도체에서 신호 무결성 유지,

고속 데이터 처리 지원

차세대 반도체 기술 확장성: 유리 인터포저·EUV 패터닝·고주파 RF 패키징과 높은 호환성

정의

반도체용 유리기판은 실리콘 및 유기 기판보다 우수한 신호 전송 속도와 낮은 전력 소모를

제공하는 차세대 반도체 패키징 소재다.

기존 반도체 패키징에서는 PCB와 유기 기판(Organic Substrate)이 주로 사용되었으나,

유리기판은 미세 패터닝이 가능하고, 열 변형이 적으며, 고밀도 배선을 구현할 수 있어 고성능

반도체 제조에 최적화된 소재로 주목받고 있다.

특히, EUV 공정과의 높은 호환성 덕분에 차세대 패키징 기술의 필수 요소로 자리 잡고 있다.

현황

반도체 성능이 지속적으로 향상되고 회로 집적도가 높아지면서 유리기판이 기존 실리콘 기판을

대체할 핵심 소재로 부상하고 있다.

특히, AI 반도체, 데이터센터, 고성능 컴퓨팅(HPC) 시장이 확대되면서 고속 데이터 전송과 전력

효율성이 중요한 요소로 떠오르며 유리기판 수요가 증가하는 추세다.

국내에서는 삼성전기, SKC, LG이노텍 등이 유리기판 연구개발을 적극적으로 추진하고 있다.

삼성전기는 차세대 반도체 패키징을 위한 유리기판 적용을 검토하고 있으며, SKC는 대량 생산

기술을 확보하며 시장 진입을 준비하고 있다.

LG이노텍도 반도체 패키징 기술 강화를 위해 유리기판 소재 연구 및 상용화

가능성을 검토 중이다.

해외에서는 인텔(Intel), 코닝(Corning), AGC(Asahi Glass), 쇼트(Schott) 등 글로벌 소재 기업들이

유리기판 시장을 주도하고 있다.

인텔은 2030년까지 유리기판을 상용화할 계획을 발표했으며, 코닝은 고성능 반도체 패키징을

위한 초박형 유리기판을 개발 중이다.

또한, AGC와 쇼트는 반도체 및 디스플레이 산업에서 활용할 수 있도록 유리기판 생산 역량을

지속적으로 확대하고 있다.

향후 반도체 패키징 산업에서 유리기판은 기존 실리콘 기판보다 우수한 전기적 특성을 제공하며,

초미세 회로 구현이 가능하다는 점에서 중요한 역할을 할 것으로 보인다.

특히, EUV 공정과의 높은 호환성, 고주파 반도체(위성통신, 자율주행, RF 통신 등) 패키징 수요

증가 등의 요인으로 인해 유리기판 기술의 중요성이 더욱 강조될 전망이다.

로봇

휴머노이드 로봇

로봇 산업의 궁극적 종착지

관전포인트

로봇 산업의 궁극적 종착지는 인간의 움직임과 지능이 유사한 수준까지 끌어올리는

휴머노이드 로봇이 될 전망

휴머노이드 로봇에서는 모션 정확도 상승을 위한 액추에이터 부품이 핵심 요소로 대두

CES 2025에서 Physical AI의 개념이 등장한 배경은 로봇 동작의 소요 시간

최소화 및 효율화의 목적성에 기반

미국, 중국 등 글로벌 업체들이 휴머노이드 로봇 산업에 뛰어들고 있으며 국내도

대기업 필두로 사업 확대 중

정의

휴머노이드 로봇은 인간의 움직임과 지능을 유사한 수준으로 구현 가능한 로봇으로 이전부터

로봇 산업의 발전 시계열상 가장 궁극적인 종착지로 여겨졌다.

현재까지는 산업용 로봇, 협동로봇 등 산업 현장에서 작업자를 보조하는데 목적을 둔 로봇들을

상용화하는 추세였으나 AI의 가파른 성장 속도와 맞물려 휴머노이드 로봇의 개발 속도도

앞당겨지고 있다.

휴머노이드 로봇은 일정한 수준의 힘을 반복적으로 가하고 무게를 견뎌낼 수 있는 협동로봇과

달리 유연하고 빠른 움직임을 요구하기에 동작에서의 섬세함이 중요하다.

이에 따라 휴머노이드 로봇에서는 모션 정확도 상승을 위해 액츄에이터가 핵심 부품으로

자리잡게 되었다.

휴머노이드 로봇의 구성 요소인 부품, 센서, AI 기술 등으로 인해 비교적 높은 가격으로

형성되어있으나, 상용화가 본격화된다면 서비스, 산업 및 방산 향 높은 범용성을

지닐 것으로 예상된다.

현황

연초 진행된 CES 2025에서 Nvidia는 ‘NVIDIA Cosmos WFM 플랫폼’을 공개하며 Physical AI가

대두되었다.

기존에는 딥러닝 기반의 LLM을 로봇에 탑재한 정도가 일반적이었으나 Physical AI 시대에서는

서버를 경유하지 않고 제품 자체에서 데이터를 수집, 해석에서 나아가 예상까지 수행한다.

기존의 데이터 처리 및 로봇 동작에서의 Time Lagging 현상을 최소화하려는 목적성에 기반하며

이는 곧 휴머노이드 로봇의 성능 개선으로 이어진다.

로봇과 AI의 결합이 향후 로봇 산업의 최종 이정표가 될 것이며 미국과 중국을 필두로 글로벌

휴머노이드 로봇 상용화가 진행 중이다.

북미 테슬라는 자사 휴머노이드 로봇인 ‘옵티머스’를 2025년 최대 1만대 제작을 목표로 하며

테슬라 공장에 우선 투입하여 차체 프레임 운반 등의 단순 반복 노동을 대체할 예정이다.

나아가 2026년부터는 옵티머스 2를 출시하여 매년 10배씩 생산량 증대를 타겟한다.

일론 머스크는 최근 Conference Call에서 옵티머스의 연 생산량이 100만대 이상으로 증가 시에

원가가 2만 달러 이하로 감축 가능할 것으로 밝히며 휴머노이드 로봇의 가격 경쟁력 확보가

앞당겨질 수 있음을 시사했다.

중국 Unitree, UBTECH Robotics도 각각 휴머노이드 제품 ‘워커 S1’, ‘G1’를 공개하였으며 국내는

레인보우로보틱스의 최대주주인 삼성전자가 휴머노이드 로봇 개발을 진행 중이며

LG전자도 휴머노이드 로봇 초기 버전인 ‘에이전트 Q9’ 연내 출시를 목표로 개발 중이다.

자율주행로봇

소프트웨어의 경쟁력 확보가 관건

관전포인트

AGV, AMR로 크게 분류되며 기술적인 난이도가 높은 AMR 로봇 성장이 기대

자율주행로봇에서는 실시간 경로 변경 및 장애물 회피가 기술력이기에 라이다, 카메라,

AI 기능이 고도화될 것

최근 제조 공정 내 물류 운송으로 B2B 영역에서 배달용 로봇 등

B2C 영역 향으로 진출 진행 중

B2C 영역에서도 자율주행로봇 내에서 Edge 단에서의 자율적 판단이

매우 중요하게 자리잡을 것

정의

자율주행로봇은 인공지능, 센서, 머신러닝 등의 기술을 활용하여 인간의 개입이 필요 없이 스스로

이동하며 작업을 수행하는 로봇을 의미한다.

현재 주력으로 활용되고 있는 분야는 물류, 제조 산업이 대표적이며 주행로봇과 협동로봇이

결합된 형태가 일반적이다.

산업 내 적용되는 자율주행로봇은 AGV(Automated Guided Vehicle), AMR(Autonomous

Mobile Robot)으로 분류 가능하다.

AGV는 사전에 설정된 경로로 이동하는 로봇으로 고정된 경로에서만 운행이 가능하기에 제조업,

대형 물류창고 내에서 일정한 패턴의 물류 이송에 장점을 지닌다.

AMR은 AI 기반으로 실시간 경로 탐색이 가능한 로봇으로 ‘자율주행로봇’이라는 사전적 정의에

상대적으로 가까운 로봇이며 장애물 회피 및 실시간 경로 변경을 위해서 주변부 인식 장치인

라이다, 카메라 및 AI 기능이 중요하다.

AMR은 AGV 대비 복잡한 물류 환경에서 활용되고 있으며 배달용 로봇 등

최근 B2C 시장 향 진출도 진행 중이다.

현황

자율주행로봇 산업은 B2B에서 B2C 향 확대가 지속될 가능성이 높다. 물류 자동화에 따른 글로벌

수요 증가와 기술 발전이 이를 뒷받침해주고 있기 때문이다.

아마존은 Kiva를 기반으로 물류창고 자동화를 시킨 대표적인 업체이며 보스턴 다이내믹스의

4족 보행 로봇인 Spot 또한 자율주행로봇의 연장선에 속하는 제품이다.

최근 B2C 향으로 활발히 진출중인 기업은 북미 Nuro, Serve Robotics가 대표적이다.

Nuro는 Nuro R2 로봇을 통해 캘리포니아와 텍사스에서 레벨 4 수준의 자율주행을 진행하며

추가 도시 향 확장을 추진 중이다.

Serve Robotics는 3세대 자율주행 배달 로봇을 보유하며 우버 이츠와의 지속적인 파트너십을 통해

신규 도시 향 약 2,000대 이상의 자율주행 로봇 배치를 진행하고 있다.

특히 우버에서 분사 이후 약 2.2억달러의 투자를 받는 등 기업 규모를 확대해나가고 있으며 배달

로봇의 경제성과 지속가능성이라는 기조에 맞춰 수요가 유지되고 있음을 알 수 있다.

국내 업체들은 현재 산업 공정 내 자동화 향 진출을 진행 중이며

티로보틱스, 뉴로메카 등이 대표적이다.

드론

방산에서 보여준 드론의 활용도는 타 산업으로도 확장될 것

관전포인트

러시아-우크라이나 전쟁을 통해 드론이 방산 산업 내 새로운 무기체계로 대두

글로벌 드론 시장 규모는 2030년까지 900억 달러로 확대될 전망이며 최근 물류 배송 등

진출 산업 다변화

글로벌 아마존, 구글 등 대기업들의 드론 산업 진출 사례가 많아지고 있으며 시범

운행 및 적용 지역 확대 중

국내 또한 국토교통부 주관의 정책 지원안이 설정되었으며 관련 기업들에 대한 주목 필요

정의

드론은 용도에 따라 소폭 차이는 존재하지만 기본적으로 프레임, 모터, 프로펠러, 배터리,

센서 등으로 구성된다.

지난 2022년 시작된 러시아-우크라이나 전쟁에서도 드론이 자주 사용되었듯이 드론은 방산

산업쪽으로 활용이 많이 되었다.

높은 가격대로 형성되어있는 무기체계 대비 상대적으로 저렴하다는 장점이 있으며 이동이

자유롭기 때문이다.

글로벌 드론 시장 규모는 2023년 약 300억 달러로 추산되며 다양한 산업 향 수요가 지속되는

추세기에 2030년 예상 시장 규모는 약 900억 달러로 급격히 성장할 전망이다.

특히 최근에는 방산 산업뿐만 아니라 물류 배송, 농업용 등으로 확장을 추진 중이며 드론과 이동

수단을 결합한 드론택시 같은 UAM 쪽으로도 연결된다.

현황

글로벌 업체 중 선두 주자로 자리잡은 업체는 미국의 아마존이다. 아마존은 최근 드론을 통해

미국 애리조나주 일부 지역의 소포를 배달하기 시작했다.

무게가 2.3kg 이하의 적격 품목을 구매한 고객들에게 1시간 이내에 드론으로 배송해준다.

대표 모델인 MK30은 약 5만개 이상의 물품 배송이 가능하며 비행 가능 거리와 발생 소음 등은

점진적으로 개선해나가는 상황이다.

Prime Air 서비스를 통해 향후 드론 배송 가능 지역이 지속 확대될 예정이다.

구글 또한 알파벳의 드론 배송 부문인 Wing을 통해 차세대 드론 배송 서비스를 추진하며 현재

미국 일부 지역에서 시범 운영 중이다.

드론 산업 확대라는 글로벌 기조에 맞추어 국내에서도 드론 산업 지원이 확대될 전망이다.

국토교통부는 ‘제2차 드론산업발전 기본계획(2023~2032년)’과 ‘선제적 규제 혁파 로드맵 2.0’을

통해 정책 지원안을 설정했다.

향후 드론이 진출 가능한 시장은 B2C가 떠오르고 있지만 방산 산업 내에서 드론 활용도는

지속될 가능성이 높다.

방산용 드론 산업의 성장과 함께 상대편의 드론 위치를 추적 및 감지하고 발생 가능한 리스크를

최소화 시키는 안티 드론 체계의 중요성도 부각되고 있다.

차세대 산업 향 드론 진출이 지속됨에 따라 AI를 통한 드론 자율 비행, 센서 고도화, 5G 연결을

통한 실시간 영상 전송 및 통신 효율 극대화 등 소프트웨어의 중요성이 중장기적으로는

드론 시장 내 경쟁력을 가늠하는 지표가 될 가능성이 높다.

트럼프 2.0

조선

트럼프 2.0 시대, 미국-한국 조선업 협력으로의 길

관전포인트

중국과의 분쟁 심화로 인해 미 해군의 군사력 강화 불가피,

국내 조선사들의 미 함정 MRO 사업 참여 확대 기대

미국 해군 함정 건조와 부품 조달을 한국 등 동맹국에서 가능하도록 허용하려는 움직임

미국 정치권서 진행중

미국의 LNG 수출 프로젝트 승인 재개로 올해 국내 조선사의 주요 선종인

LNG선의 발주 강세 기대

미국 국방부가 중국 국영 조선소 CSSC를 블랙리스트로 올리며 국내 조선업 반사수혜 기대

정의

조선업은 선박과 해양구조물을 설계, 건조, 수리하는 산업 활동을 말한다. 구체적으로는 각종

항해용 선박, 준설선, 시추대, 부유 구조물 등의 비항해용 선박을 건조하는 활동을 포함한다.

조선업은 선체를 건조하고 기관 및 의장품을 조립하여 완성된 선박을 생산하는 것을

주요 업무로 하며, 기관과 의장품을 제작하는 공업을 조선 관련 산업이라고 한다.

특히 국내 조선사들은 LNG운반선, 초대형 컨테이너선, 드릴십 등 고부가가치 선박을 주로

건조하며, LNG선박 분야에서의 기술력은 세계 최고 수준을 자랑한다.

현황

지난해 국내 조선 산업 수출액은 전년 대비 17.6% 증가한 256억 3천만 달러로 집계되며

7년 만에 최대치를 기록했다.

수주 실적 또한 전년 대비 9% 증가한 1,098만 CGT로 수주 규모 역시 증가하고 있다.

글로벌 시장 점유율은 2023년 20%에서 2024년 17%로 감소하였지만 국내 조선사가 수주한

대부분의 수주는 LNG선, LPG선, VLCC와 같은 고가 선박이다.

국내 조선사는 LPG선 시장에서 93%라는 지배적인 점유율을 차지하며 친환경 기술에 집중하고

국제 해사 기구(IMO) 규정을 준수함으로써 지속 가능한 조선 분야의 선두 주자로 자리잡았다.

미중 갈등이 심화되는 가운데, 트럼프 행정부의 정책은 중국 해군 전력을 견제하려는 미국

해군의 필요성을 부각시키며, 국내 조선업이 연간 20조원 규모의 미국 해군의 함정

유지보수(MRO) 사업에 적합한 동맹국으로 주목받고 있다.

동시에 미국 국방부는 국방수권법에 따라 중국 최대 국영 조선사인 CSSC를 포함한 중국

업체들을 블랙리스트에 올리고, 무역대표부(USTR)는 중국의 해양·조선 부문 장악이 부당하다고

결론지으며 제재를 강화했다.

이러한 제재들은 중국 조선업의 경쟁력을 약화시키는 한편, 국내 조선사들에게 유리한 환경을

조성해 기회를 제공해 줄 것으로 보인다.

바이든 행정부 당시 중단된 미국 LNG 수출 프로젝트가 트럼프 행정부에서 속속 재개 되고 있다.

이로 인해 LNG선의 발주 강세가 기대되며, 국내 조선사들은 이 기회를 통해 LNG선 건조 물량을

증가시킬 수 있다. 올해부터 미국의 LNG

수출 프로젝트가 재가동되면서 국내 조선사들은 연간 60~70척의 LNG선 건조 능력을 바탕으로

안정적인 신규 수주를 기대할 수 있다.

건설

가시화되는 글로벌 재건 사업, 국내 기업들에게 돌파구 될 수 있어

관전포인트

이스라엘-하마스 휴전 끌어낸 트럼프, 러시아-우크라이나 종전에도 본격 압박 시작.

종전시 재건사업 수혜 가능

우크라 재건사업 공공-민간 파트너십 확대시켜 국내 민간 기업의 수혜 기대

트럼프, 원자력 발전과 같은 전력 인프라 및 도로와 교량 등 전통적인

인프라에 대한 투자 강조

미국 중심의 공급망 재편 과정서 리쇼어링 추세 강화시 미국 내 생산 설비 투자 증가에

따른 수혜 발생 기대

정의

건설업은 건축물, 도로, 교량, 댐 등의 구조물을 설계하고 시공하는 산업 분야이다.

이 과정에는 기초 조사, 설계, 자재 조달, 시공, 유지 보수 등 여러 단계가 포함된다.

건설업은 공공 및 민간 프로젝트 모두에 적용되며, 경제 발전과 인프라 구축에 중요한 역할을 한다.

또한, 건설업은 다양한 전문 분야와 기술이 결합되어 운영되며, 안전성과 품질 관리가

필수적인 산업이다.

현황

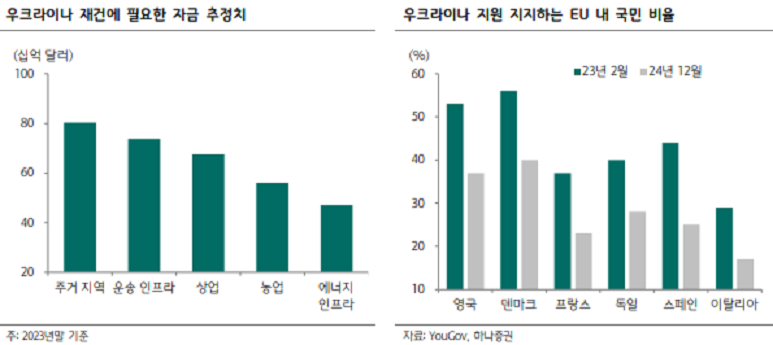

트럼프 2기 행정부 출범 후 러시아-우크라이나 전쟁 종식에 대한 기대감이 확대되고 있다.

미국, 러시아, 우크라이나 간 정상 차원의 종전 협상 추진 방침에 따라 우크라이나 전쟁 종전

논의가 시작됐다.

2022년 2월 발발한 러-우 전쟁은 3년간 진행 중이며 유엔(UN)과 우크라이나 정부,

유럽연합(EU) 집행위원회, 세계은행이 공동으로 평가한 우크라이나 재건 비용 추정액은

총 9천억달러(약 1,300조원)에 달한다.

우크라이나 종전으로 인한 최대 수혜 업종 중 하나는 건설업이다.

재건사업이 본격화되면 당장 잔해를 치우고 교통망, 산업단지, 건물 등의 건설에

나서야 하기 때문이다.

국내 건설사들은 2023년 정부가 우크라이나 전후 재건사업 참여를 모색하기 위해 파견한

재건협력단에 참여하는 등 일찌감치 현지 진출을 타진해왔다.

현대건설은 지난해 7월 국토교통부와 함께 종전 이후 활주로 구축 및 신규 화물 터미널 등

공항 인프라 확장을 골자로 하는 우크라이나 보리스필 공항 확장공사 협약을 체결했다.

대우건설도 우크라이나 재건사업을 대비해 인근국인 폴란드로 거점을 정하고

폴란드건설협회 및 현지 대형 건설사 이알버드와 업무협약(MOU)을 체결한 바 있다.

재건과정에 필수적인 건설장비 제조업체도 수혜가 기대된다.

건설 기계 분야에서는 HD현대건설기계와 HD현대인프라코어가 대표적이다.

이들은 전쟁 전 우크라이나 시장 점유율 1, 2위를 차지하며 양사 합산 시장점유율은

30% 수준에 달한다.

이미 현지에 나가 있는 장비와 장비를 운용해 본 인력, A/S 능력 등을 고려하면

외국의 건설 기계 기업들보다는 유리한 위치에 있다.

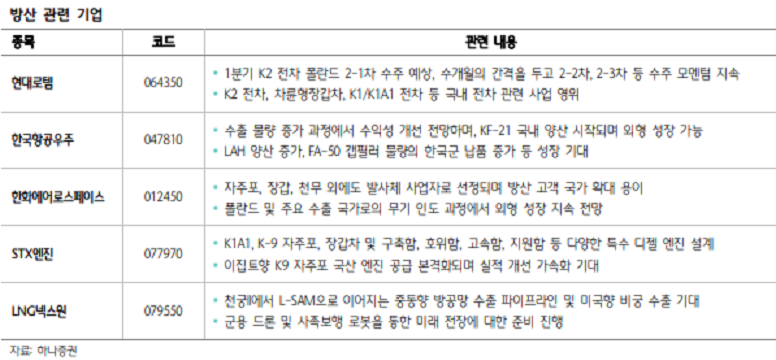

방산

글로벌 수요 증가와 군비 경쟁에 수혜 가능한 K-방산

관전포인트

NATO 회원국 방위비 지출 비율을 GDP의 2%에서 5%로 확대할 것을 요구,

이에 글로벌 방산 수요 증가 가능

러-우 전쟁의 종결 추진 중으로 종전 이후 소모된 무기들의 재고 확충 과정에서

방산 수요 확대 전망

중국에 대한 견제 강화에 군비 경쟁 돌입 예상, 아시아태평양 지역 주변국들의 국방력 강화

움직임 연결 가능

해외 매출 비중 높아 환율 수혜 누릴 수 있고 상대적으로 관세 부담 적어

정의

방산이란 ‘방위 산업’의 줄임말로 국가 방위를 목적으로 생산하거나 개발하는 산업을 뜻한다.

구체적으로는 무기나 탄약 등 전투기구부터 군인의 피복이나 군량 등 비전투용 군수물자까지

포함하는 넓은 의미로 국방력 형성에 요소가 되는 총, 포, 항공기, 전자 장비 등 무기 장비의

생산 및 개발 등을 담당하는 산업이다.

특징적인 요소로는 1) 제품의 가격보다는 방위가 목적이기 때문에 성능이 우선시되며,

2) 국가 보호 차원에서 높은 가격이라도 수요가 있고, 3) 군사적 연구개발을 통해 기술 진보가

빠르다는 특징을 지닌다.

현황

정부는 ‘2025년 경제정책 방향’에서 K-방산을 신수출 사업으로 육성하겠다고 발표했다.

국내 방산 수출은 최근 5년간 500억 달러를 넘어서며 국가 주력 수출 산업으로 자리잡았다.

국제방산전시회(IDEX) 2025에서는 정부가 사우디에 수출하는 군수품에 품질 보증을 해주는

국제품질보증 협정을 체결하며 국내 방산 기업들의 수출 활동을 지원하고 있다.

트럼프 행정부는 대서양조약기구(나토) 회원국에게 방위비 지출 목표를 현재 국내총생산(GDP)

대비 2%에서 5%로 두배 배로 늘리라 요구했다.

이는 당초 대선 후보 당시 거론한 3%보다 2% 높은 수치로 유럽은 이미 지난해 6월 NATO

회의에서 3% 이상을 논의했다.

신임 나토 총장 마르크 뤼터 또한 사회보장금을 방위비로 전환할 것을 촉구하고 있다.

독일 경제연구소 IFO Institute에 따르면 평화배당금 등 일반정부 지출의 1% 미만 절약 시

대부분의 국가가 국방비 2% 증액 목표를 달성할 수 있다고 전망했다.

올해 국내 방산 업계는 수출액 증대를 기대하고 있다. 방위사업청에 따르면 올해 수출 예상

규모는 폴란드 K2 전차 2차 계약분 70억 달러, 사우디아라비아 무기획득사업 10억 달러 등을

포함해 약 240억 달러로 작년 목표치 200억 달러를 상회했다.

중동, 아시아 지역 등에서도 UAE/이라크 수리온 사업, 말레이시아 해궁 사업 등 수주 기대감이

지속되고 있다.

국방과학연구소 주도로 개발된 한국형 미사일 방어체계인 천궁II는 2022년 UAE 4.6조원,

2023년 사우디 4.3조원, 2024년 이라크 3.7조원에 계약을 맺으며 중동 3국에 천궁II

수출을 성공했다.

현재 루마니아, 말레이시아에도 수출을 추진하고 있는 만큼 운용 국가 추가

확대가 가능한 품목이다.

수출

화장품

메이저를 넘보는 인디브랜드, 화장품 시장의 게임 체인저

관전포인트

화장품 업계는 미국, 일본, 유럽, 동남아 등 다양한 국가로 글로벌 확장 가속화 통해

이익 모멘텀 본격화

중국 수출 감소에도 미국, 일본 등 수출 증가 영향에 지난해 우리나라 화장품 수출액

사상 최고치 기록

인디브랜드가 화장품 산업 성장의 핵심 동력. 올리브영 등 유통 혁신과 ODM 통한

진입장벽 완화에 기인

트럼프 행정부 출범으로 관세 정책 등 관세, 통관 정책 변화는 화장품 업계에

변수로 작용할 가능성

정의

화장품 업종은 제품을 기획, 판매하는 자체 브랜드사와 제조 및 개발을 담당하는

ODM/OEM 업체로 나눌 수 있다.

자체 브랜드사는 제품을 기획하고 유통 채널을 통해 소비자에게 직접 판매하며 주요 유통

방식으로는 백화점, H&B스토어, 온라인 등이 있다.

ODM/OEM 업체는 브랜드사가 기획한 화장품을 위탁받아 생산하거나 직접 제품을 개발하여

브랜드사에 공급한다.

ODM/OEM 업체의 주요 고객사는 한국뿐 아니라 중국, 미국, 일본, 유럽 등

글로벌 브랜드까지 확장됐다.

현황

우리나라는 지난해 화장품 수출이 사상 최고치를 기록하며 세계 2위 화장품 수출국이 되었다.

지난해 우리나라 화장품 수출액은 102억 달러로 전년 대비 20.6% 증가했으며

2021년(92억 달러)과 비교해도 10.9% 증가했다. 중국의 저성장 기조와 현지 로컬 브랜드의

성장으로 중국(YoY -10%) 수출이 감소한 반면 미국(+57%), 일본(+29%) 등 비중국 시장에서의

수출 급증으로 수출국이 다변화되면서 전체 화장품 수출 성장을 견인했다.

특히 지난해 미국(글로벌 화장품 시장의 30% 차지)에서 한국 화장품 수입액이 사상 처음으로

2조원을 넘어서며 시장 점유율 1위를 달성했다.

화장품 소비 문화가 메이저 위주에서 인디(중소)브랜드로 이동하면서 새로운 패러다임으로

변화한 점도 한국 화장품 산업 성장을 이끌었다.

인디브랜드는 1) 온라인, 라이브커머스, 올리브영 등 유통 혁신과 2) ODM 기업들의 성장과

제조 진입장벽 완화 등에 기인해 지속적으로 성장했으며 지난해 중소기업 화장품 수출액이

68억 달러(YoY +28%)로 전체 화장품 수출의 66.7%를 차지하면서 K-뷰티 수출 시장에서

주도적인 역할을 하고 있다.

다만 트럼프 행정부의 관세 정책은 화장품 산업에 변수로 작용할 전망이다. 미국이 중국산

화학 원료, 용기 등에 높은 관세를 부과하면서 중국산 원료 및 부자재 의존도가 높은 경우 생산

비용 상승 압박이 있을 수 있다.

또한 글로벌 화장품 기업들이 미국 내 생산시설 확충을 검토하면서 ODM 업체들의 경쟁 심화

우려도 존재한다.

이에 ODM 업체들은 생산 거점을 다변화하고 브랜드사는 미국 내 직진출 전략을 검토하는 등

리스크 대응이 필요하다.

미용/의료기기

비침습적 미용기기, 의료와 뷰티의 경계를 허물다

관전포인트

고령화, 비만 인구 증가, 비침습적 시술 선호도 증가 등으로 미용 시술에 대한

수요 증가세 지속될 전망

국내 미용/의료기기 시장은 높은 기술력, 가격 경쟁력, K-뷰티 효과 등으로 글로벌 대비

높은 성장세 기록

미용/의료기기 시장은 비침습적 미용기기(RF, HIFU) 선호도 높아짐에 따라

관련 시장 중심으로 확장세

장비 판매뿐 아니라 지속적인 소모품 판매를 통해 안정적인 수익 구조 구축.

글로벌 시장 경쟁력 확대중

정의

미용/의료기기는 피부 개선, 주름 완화, 탄력 증진, 체형 관리 등을 목적으로 사용하는 기기를

의미하며 주입, 주사형 미용 의료기기와 에너지 기반 미용 의료기기

(EBD, Energy Based Devices) 등으로 나눌 수 있다.

주입, 주사형 기기는 보톡스, 필러, 스킨부스터 등이 있으며 에너지 기반 기기(EBD)는 레이저,

RF(고주파), HIFU(고강도집속초음파) 등으로 대부분 비침습적 또는 최소 침습 시술이다.

비침습적 시술은 고객 입장에서는 회복이 빠르고 부작용과 합병증이 감소한다는 장점이 있으며

기업 입장에서는 반복 시술이 가능하다는 점에서 소모품 판매 등 지속적인

수요가 발생할 수 있다.

현황

기술 발전, 고령화, 비만 인구 증가, 비침습적 시술 선호도 증가 등으로 미용 시술에 대한

수요가 늘어나고 있다.

국내 미용/의료기기 시장은 높은 기술력과 가격 경쟁력, K-뷰티 효과 등을 바탕으로 2014년~

2020년까지 연평균 19.7% 성장하면서 글로벌(연평균 12.5%) 대비 높은 성장세를 보이고 있다.

국내 미용기기 수출액은 미국이 가장 큰 비중을 차지하고 있으며 북미에서 미용 시술에 대한

관심이 높아짐에 따라 수출 성장세 또한 지속될 전망이다.

과거에는 주사 시술이나 수술적 리프팅이 주류였다면 최근에는 회복 기간이 짧고 부담이 적은

비침습적 미용기기(RF, HIFU 등)에 대한 선호도가 증가하고 있다.

RF는 열에너지를 이용해 피부 속 콜라겐 생성을 촉진하여 리프팅과 주름 개선 효과를 제공하며

대표적인 장비로는 써마지, 포텐자 등이 있다.

HIFU는 초음파를 집중 조사하여 피부의 깊은 층까지 열을 전달해 탄력을 증가시키는 기술로

울쎄라, 슈링크, 리프테라 등이 대표적이다.

RF, HIFU 등 제조 기업들은 장비 판매뿐만 아니라 지속적인 소모품 판매를 통해 안정적인 수익

구조를 구축하고 있다.

HIFU 장비의 경우 카트리지(팁), RF 장비의 경우 전극팁, 마이크로니들 RF 장비의 경우

미세침(니들) 등의 소모품을 정기적으로 교체해야 한다.

이러한 구조는 장비 판매 후에도 지속적인 수익을 창출할 뿐 아니라 병원 및 클리닉이 특정브랜드

제품을 사용하도록 유도할 수 있다.

이러한 제품 믹스 개선을 통해 국내 미용기기 기업들은 수익성을 향상시켜 글로벌 시장 경쟁력을

더욱 강화해 나갈 것으로 보인다.

전력기기

AI와 탈탄소 시대, 전력기기 산업의 변화와 기회

관전포인트

글로벌 전력 수요는 탈탄소 흐름, 인공지능(AI), 기후변화에 따른 냉난방 수요 등으로

증가하는 추세

트럼프 행정부의 인프라 구축과 미국 내 변압기 70% 교체 시기 도래로 북미 전력

인프라 투자 급증

전력망확충법 법안 통과시 송전, 배전망 증설 및 현대화 진행되면서 전력기기

수요 크게 증가할 전망

AI 기반 자동화 시스템 확산으로 스마트 변압기, 에너지 저장 솔루션 시장

성장 가속화되고 있음

정의

전력기기는 전력의 생산, 변환, 송배전 및 사용을 지원하는 핵심 장비와 시스템을

포함하는 산업이다.

주요 제품군으로는 변압기, 차단기, 개폐기, 배전반, 전력반도체, 전력 변환 장치 등이 있으며

발전소, 송배전망, 전력 시스템 등 다양한 분야에서 활용된다.

전력기기 산업은 신재생에너지 확산, 전기차 시장 확대, 스마트그리드 및 에너지저장장치(ESS)

발전과 맞물려 빠르게 발전하고 있으며 글로벌 에너지 전환 흐름 속에서 중요한 역할을 한다.

현황

글로벌 전력 수요는 탈탄소 흐름과 인공지능(AI), 기후변화에 따른 냉난방 수요 등으로

증가하는 추세다. 국제에너지기 구(IEA)에 따르면 전 세계 데이터센터 전력 소비량은 2022년

460TWh에서 2026년 최대 1050TWh까지 늘어날 전망이다.

데이터센터 전력 소비량이 가장 높은 미국에서 한국산 변압기 수입 비중은 2020년 5.2%에서

2024년 17%까지 상승했다.

미국 내 변압기의 약 70%가 교체 시기에 도래했으며 트럼프 행정부에서 AI 산업과 미국 내

제조업 강화에 드라이브를 걸고 있는 만큼 북미 전력 인프라 투자는 지속될 것으로 보인다.

최근 에너지 3법 중 하나인 전력망확충법이 국회 산자위 법안 소위를 통과하면서 국내에서도

전력 인프라 투자 증가가 기대된다.

전력망확충법은 대규모 전력이 필요한 AI 산업 발전을 위해 정부가 국가전력망 확충을 지원하는

체계를 마련하는 것이 골자다.

법안이 통과되면 송전, 배전망 증설 및 현대화가 필수적이므로 이에 필요한 전력기기

(변압기, 개폐기, 전선, 차단기 등)의 수요가 크게 증가할 것으로 보인다.

또한 전력망 현대화로 스마트그리드와 AI 기반 자동화 시스템이 확산되고 있는 점은 전력기기

산업 전반에 긍정적인 영향을 주고 있다.

스마트 전력망 운영 최적화로 전력기기 교체 및 업그레이드 수요가 증가했으며 유지보수

자동화 및 비용 절감으로 전력기기 서비스화(EaaS) 모델이 확산됐다.

AI 기반 자동화 시스템의 확산으로 자율 운영 전력망, 에너지 관리 시스템(EMS) 도입이

가속화되면서 전력기기 산업은 단순 하드웨어 제조에서 스마트 전력 솔루션을 제공하는

산업으로 변화하고 있다.

바이오

ADC

차세대 항암제 시장 선점을 위한 ADC 투자 기대

관전포인트

차세대 항암제로 주목받는 ADC 치료제 시장은 5년간 3배 이상의 성장이 전망됨

글로벌 항암제시장에서 ADC의 시장 점유율 6%로 충분한 성장 여력 보유함

국내 ADC 기업들 ADC 플랫폼 및 이중항체 ADC에 대한 기술 개발 진행 중

바이오텍 중심의 연구 개발에서 대형 제약/바이오기업들로 확산되며

본격적인 ADC 투자 기대됨

정의

ADC(Antibody-Drug Conjugate)는 항체-약물 접합체로 항체의 암세포 특이적 선택성과

화학 요법의 높은 치료효과를 결합시켰다.

주요 요소로는 항체, 세포 독성 약물, 이들을 연결하는 링커로 구성됐다.

작동 원리는 ‘항체와 표적 세포의 결합 → 세포내 섭취 및 약물 방출 → 세포 사멸 유도’

순으로 치료한다. 종양 세포만 죽이면서 정상 세포 손상을 최소화하여 부작용이 적어

차세대 항암제로 각광받고 있다.

현황

글로벌 ADC 시장 규모는 2023년 97억 달러에서 2025년 180억 달러, 2028년 약 300억 달러

규모로 성장할 것으로 전망한다.

2025년 글로벌 항암제 시장 규모가 2,700억 달러로 ADC 치료제의 시장 점유율은 6%로

예상되며 높은 성장 잠재력을 보유하고 있다.

지난해 3월 기준 ADC 관련 임상이 150개 이상 진행됐고, 이중 40개는 임상 2상, 12개는

임상 3상인만큼 지속적인 발전이 기대된다.

국내 ADC 기업에는 리가켐바이오, 에이비엘바이오, 삼성바이오로직스 등이 있다.

리가켐바이오는 2024년 오노약품공업에 ADC 후보물질 ‘LCB97’ 기술수출 성공하면서

2019년부터 6년 연속 기술수출을 달성했다.

총 계약 건수는 14건으로 누적 계약 규모는 9조 6천억원에 달한다.

이중항체 플랫폼 기업 에이비엘바이오는 지난해 11월 월드 ADC에서 이중 항체 ADC 개발

전략을 소개했다.

2025년 중 최대 3개까지의 이중항체 ADC에 대한 임상시험계획서 제출할 계획이다.

기존 바이오텍 중심의 ADC 기술 개발에서 국내 대형 제약/바이오 회사들 또한 새로운 성장

동력으로 ADC를 점찍으 기술 개발이 확산되고 있다.

국내 대표 CDMO 기업이 삼성바이오로직스는 ADC 위탁생산 기술 내재화 위해 총 3곳의

바이오텍에 전략적 투자를 진행했다.

지난해 12월 ADC 전용 생산시설을 완공하고 2월부터 생산 시작으로 2027년 1분기까지

ADC 완제의약품 전용 라인 마련할 예정이다.

JP모건 헬스케어 콘퍼런스 2025에서 국내 기업들 ADC, CDMO 관련 전략을 소개한 만큼

향후 글로벌 영향력 확대가 기대된다.

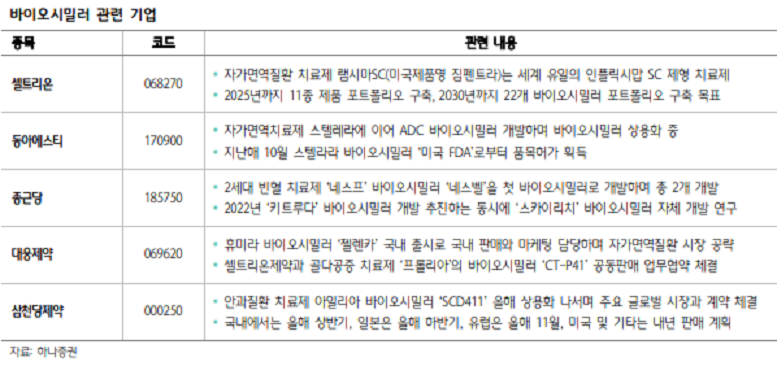

바이오시밀러

몰려오는 특허 만료와 약가 인하 정책의 최대 수혜주 바이오시밀러

관전포인트

효능과 안정성은 바이오의약품과 유사하지만 개발 비용이 저렴한 바이오시밀러

지속적으로 성장 중

매년 바이오의약품들이 대거 특허가 만료되면서 바이오시밀러 시장 확대될 것으로 기대

국내 바이오시밀러 기업들 매년 바이오시밀러 신규 허가 성과 거두며

미국 다음으로 많은 승인 건수 보유함

트럼프 행정부 2기의 약가 인하 정책으로 국내 바이오시밀러 수혜 전망함

정의

의약품에는 바이오의약품과 합성의약품이 있는데 바이오의약품의 복제약을 바이오시밀러,

합성의약품의 복제약을 제네릭으로 일컫는다.

바이오시밀러는 특허 기간이 끝난 바이오의약품을 본떠서 만든 의약품으로 바이오신약 대비

개발비용과 의약품 가격이 현저히 낮다는 장점이 있다.

그리고 바이오시밀러는 살아있는 세포, 단백질, 유전자 등을 원료로 이용하기에 제조 공정이

더 복잡하고 임상시험이 엄격해 효과와 안전성이 오리지널 바이오의약품과 유사하다.

현황

2020년 글로벌 바이오시밀러 시장은 118만 달러에서 2026년 356억 달러로 연평균 24.6%

성장이 예상된다.

올해 19개의 바이오의약품을 시작으로 2026년부터 2032년까지 총 39개의 바이오의약품 특허가

만료되며서 향후 시장 확대가 기대되는 상황이다.

10억 달러 이상 매출액을 올리는 블록버스터 약품 중 프롤리아는 2025년, 키트루다는 2028년에

특허가 만료될 예정이다.

2024년 미국 FDA에서 국내 기업이 5개의 바이오시밀러 승인 받으며 승인국 중 가장 많이 받으며

바이오시밀러 개발에 대한 투자가 활발하게 이뤄지고 있다.

미국 FDA에 승인된 국내 바이오시밀러는 총 14개 중 삼성바이오에피스가 8개,

셀트리온이 5개 등으로 매년 미국, 유럽에서 바이오시밀러 신규 허가 성과를 거두고 있다.

셀트리온은 2025년까지 11종 제품 포트폴리오를 구축하고 2030년까지 22개의 포트폴리오

구축을 목표로 하고 있다.

트럼프 행정부 2기가 도래하며 약가 인하 위헤 바이오시밀러 사용 촉진으로

수혜 입을 것으로 예상된다.

미국의 2020년 기준 1인당 의약품 비용 지출 금액은 1300달러로 한국보다 2배 가까이 높고

GDP 대비 의료비 지출 비중이 20년 19%로 OEDC 중 1위이다.

이에 트럼프 대통령은 바이오의약품의 가격보다 약 30% 정도 저렴한 바이오시밀러 사용 촉진

통해 시장 경쟁 강화로 간접적인 약가 인하 유도하여 의약품 부담을 낮추고자 한다.

또한 미국의 바이오의약품 판매 비중이 65%로 여전히 바이오시밀러가 23%에 불과해

나머지 시장을 흡수해간다며 충분한 성장 여력이 충분하다.

비만치료제

GLP-1 중심의 비만치료제 시장 성장 기대

관전포인트

노보 노디스크의 위고비, 일라이 릴리의 젭바운드 출시 이후 가파르게 성장하는

GLP-1 수용체

글로벌 비만치료제 시장은 2028년까지 매년 49%의 가파른 성장이 전망됨

JP모건 헬스케어 컨퍼런스 2025에서 핵심 키워드로 선정된 비만치료제

이중, 삼중 작용제와 경구용 치료제 등 신규 비만치료제 개발 및 출시 기대됨

정의

비만은 지방이 정상보다 더 많이 축적된 상태로 식습관, 생활습관, 연령, 유전적 요인 등 다양한

요인으로 발생한다.

증가한 비만 환자를 위한 비만 치료제에는 현재 식욕 억제제, 지방 흡수 억제제, GLP-1 수용체

비만치료제(이하 GLP-1), 기타 대사 촉진제 등이 있다. 최근 시장에 주목받는 GLP-1는 인슐린

분비를 촉진하여 식욕 억제와 포만감을 증가시켜 다이어트에 도움을 준다.

현황

2022년 기준 전세계 비만 인구 10억 명 돌파하며 1990년대 이후 2배 증가하며 43%가 과체중

상태로 비만은 지속적으로 증가해왔다.

이에 글로벌 비만치료제 매출은 2023년 190억 달러에서 2028년 370억 달러로 연평균 14%의

성장이 기대되는 시장이다.

비만치료제 매출의 93%를 GLP-1이 차지하며 차세대 비만치료제라는 입지를 다지고 있다.

신규 승인, 최초 잠재적 블록버스터 등 영향으로 5년간 급격산 성장이 기대된다.

현재 가장 주목받는 GLP-1은 젭바운드, 위고비, 삭센다 등이 있다.

젭바운드는 일라이 릴리, 위고비, 삭센다는 노보 노디스크의 비만치료제이다.

2024년 GLP-1 시장을 노보 노디스크가 65%, 일라이 릴리가 32% 차지할 것으로 전망하며

두 기업이 비만치료제 시장을 선두하고 있다.

노보 노디스크가 단일 작용제인 삭센다와 위고비를 먼저 출시했지만 일라이 릴리가 체중 감량

효과가 더 좋은 이중 작용제인 젭바운드를 출시하면서 시장 점유율을 빠르게 늘리고 있다.

JP모건 헬스케어 컨퍼런스 2025에서 GLP-1이 올해 키워드로 주목받은 만큼 국내 제약/바이오

기업들도 비만치료제 개발하고 있다.

한미약품, 동아에스티, 디앤디파마텍 등은 복합 작용제 및 경구용 치료제를 개발 중이다.

한미약품의 ‘HM15275’는 GLP-1·GCG·GIP 수용체를 활성화하는 작용제로 현재 미국 1상 진행

중으로 2025년 중 2상 진입을 목표하고 있다.

디앤디파마텍은 ‘DD02S’로 펩타이드 기반의 치료제로 체내 안전성을 높였다.

임상 1상 진행 중으로 연내 임상 예비 결과 발표 예정이다.

지금까지 개발된 비만치료제는 주사제형으로 편의성, 의료 접근성이 낮았던 반면 경구용은

이러한 단점을 해소해줄 수 있어 경구용 치료제 개발을 주목하고 있다.

'주식시장 투자전략' 카테고리의 다른 글

| 3월 KOSPI 전망 - 정속으로 주행합니다 (1) | 2025.02.25 |

|---|---|

| KOSPI 주도주에 대한 단상 (0) | 2025.02.21 |

| 혼란의 K칩스법, 소부장을 부탁해! (1) | 2025.02.13 |

| AI 변곡점에서 투자 이정표 (0) | 2025.02.06 |

| 관세는 핑계일 뿐이다 (0) | 2025.02.04 |